HDDのおすすめ容量は?確認方法や足りない場合の対処法も解説

HDDは、パソコンのデータを保存する場所でストレージとも呼ばれます。パソコンのストレージはSSDが主流になりつつありますが、容量の大きさや単価の安さから使い方によってはHDDもまだまだ需要があります。

HDDが容量不足になると起動やファイルを開くなど、パソコンの動作が重くなる不具合が起こるようになります。パソコンを買い替えるなら容量不足にならないように、最適な容量のHDDを選びたいと思いますよね。

この記事では、HDDのおすすめ容量をわかりやすく解説します。HDD容量の確認方法や、容量が足りなくなった場合の対処方法も紹介しますので、是非参考にしてください。

【この記事でわかること】

- HDDのおすすめ容量は256GB、512GB

- HDDの空き容量の確認方法

- HDDの容量表示がおかしい原因と対処法

- HDDの空き容量を増やす方法

- HDDの増設や換装もおすすめ

パソコンのストレージに関しては、下記記事でも詳しく解説しています。

パソコンのストレージとは?空き容量の確認方法や増やす方法を解説>>

パソコンの内蔵HDDのおすすめ容量を解説

HDDは、どんなデータを保存したいのかによって必要な容量が変わります。HDDには、256GB、512GB、1TBなど容量に種類があり、使用目的によって必要な容量が変わります。以下に256GBで保存できるデータの目安についてまとめています。容量選びの際に、覚えておくといいでしょう。

| データの種類 | 256GBに保存できる目安 |

|---|---|

| 800万画素の画像 | 32,800枚 |

| フルHD動画 | 5時間20分 |

| 4K動画 | 3時間44分 |

| 音楽データ(MP3形式) | 29,480曲 |

ここでは、動画保存やゲームをするなどHDDを使用する目的によって必要な容量を紹介します。

1TB以上:テレビ番組の録画や動画を大量に保存したい

4K動画など高画質の動画を保存したい場合は、1時間の動画でおよそ50GB必要の容量が必要です。テレビ番組を録画したい場合や、高画質の動画をたくさん保存したい場合は、1TB以上の大容量のHDDがおすすめです。最低でも1TB、デスクトップパソコンに搭載するなら4TB程度の容量があると安心でしょう。

512GB以上:ゲームをたくさんプレイする

PCゲームをたくさんプレイする場合は、512GB以上の容量がおすすめです。PCゲームをダウンロードすると1本あたり50~100GBの容量が必要で、たくさんダウンロードするほどHDDの容量を圧迫します。

HDD容量が少ない場合は、プレイしなくなったゲームを消すのがおすすめです。ゲームのセーブデータはサーバー側に保存してあることがほとんどのため、再びプレイしたい場合は、再インストールすれば問題ありません。

256GB以上:動画保存やゲームをほとんどしない

動画の大量保存や、ゲームをプレイすることがほとんどない場合は、256GBの容量があれば問題ありません。256GBあれば、800万画素の写真であれば約33,000枚、音楽であれば約29,500曲保存できるため容量不足で困ることも少ないでしょう。

WordやExcelなどのテキストデータは軽いため、容量を心配することはほとんどありません。ただし、時間が経つととにHDDの容量はキャッシュファイルなどで圧迫されるため、予算に余裕がある場合は512GBを検討するといいでしょう。

128GB:容量不足になる可能性が高い

主にOfficeソフトの使用や写真、音楽ファイルの保存だけにHDDを使用する場合は、比較的軽いデータのため、128GBでも足りる可能性もあります。

しかしパソコンは、WindowsOSやメーカーの初期アプリだけで20GB程度の容量が必要です。そのため128GBの容量では、実際に使用できる残りの容量は100GB程度になります。パソコンを購入する際は、HDDの容量は常に30~40GB程度は使用されていることを覚えておくといいでしょう。

また、ブラウザは再アクセスに備えて、一度アクセスしたサイトを保存しておくキャッシュ機能があり、パソコンを使用すればするほど容量を圧迫します。そのため長く使用していると128GBでは容量不足になる可能性が高くなります。

HDDの空き容量を確認する方法

HDDの容量不足を感じる場合は、パソコンのHDDの空き容量を確認しましょう。HDDの空き容量を確認すると、必要な容量のおおよその目安にもなります。HDDの空き容量を確認する方法は以下の2つです。

- エクスプローラーから確認する方法

- 設定から確認する方法

いずれの方法も、パソコンから簡単に確認できる方法です。それぞれ、詳しく見ていきましょう。

エクスプローラーから確認する方法

- 「スタート」アイコン上で右クリック

- 「エクスプローラー」をクリック

- 「PC」をクリック

- 右下に「Windows」もしくは「ローカルディスク」が表示される

このWindowsの下に表示されている空き容量が、現在パソコンに内蔵されているHDDの空き容量です。Cドライブは、WindowsなどのOSがインストールされているドライブのため、空き容量が少なくなるとパソコンが重くなってしまいます。

ドライブが複数表示される場合は、空き容量を知りたいドライブを右クリックし、プルダウンメニューに表示される「プロパティ」を開けば、詳しい空き容量を確認できます。

設定から確認する方法

- 「スタート」から「設定」をクリック

- 「システム」をクリック

- 「記憶域」をクリック

- 「ローカルストレージ」を確認

ローカルストレージには、使用済みHDDの容量と空き容量が表示されます。さらに「表示するアイコンを増やす」をクリックすると、HDDの使用状況の詳細も確認できます。

内蔵ストレージが複数ある場合は、「他のドライブの記憶域利用状況を表示する」を選択すると、ローカルディスク(C:)以外のディスク容量についても確認できます。

HDDの容量がおかしい?原因はこれ

HDDの空き容量を確認すると、あきらかに容量の表示がおかしいことがあります。ここでは、HDDの空き容量の表示がおかしい場合の原因と解決方法を紹介します。

HDD容量の計算方法が違う

パソコンでHDDの容量を確認すると、カタログ値よりもHDDの容量が少ないことがあります。これは、HDDの容量の計算方法がメーカーとパソコンのOSによって異なることが原因です。

カタログやメーカーの公式サイトに記載されているHDDの容量は、「1GB=1000×1000×1000 Byte 」で計算されています。一方でWindows OSやX Leopard以前のMac OSでは「1GB=1024×1024×1024 Byte」で計算されているため、カタログ値とパソコンに表示される容量に差が生まれます。ただし、Mac OS X10.6以降のMac OSは、メーカーと同じように計算しています。

各容量ごとの表示の違いは、以下のとおりです。

| カタログ表記の容量 | OS 上で表示される容量 |

|---|---|

| 20GB | 18.63GB |

| 40GB | 37.25GB |

| 60GB | 55.88GB |

| 80GB | 74.51GB |

| 120GB | 111.76GB |

| 160GB | 149.01GB |

| 250GB | 232.83GB |

| 300GB | 279.40GB |

| 320GB | 298.02GB |

| 400GB | 372.53GB |

| 500GB | 465.66GB |

| 640GB | 596.05GB |

| 1.0TB | 909.49GB |

| 1.5TB | 1364.24GB |

| 2TB | 1818.99GB |

| 4TB | 3637.98GB |

| 6TB | 5456.97GB |

| 8TB | 7275.96GB |

参考:BUFFALO ハードディスク容量の計算方法(Windows、Mac)

これらは表記が異なりますが、実際には同じ容量です。パソコンに、上記の数値で表示されていれば問題ありません。

ファイルシステムの破損

ファイルシステムが破損すると、HDDの空き容量が少なくなることがあります。この場合は、ファイルシステムを修復することで正しい空き容量が表示される可能性があります。

ファイルシステムは、Windowsの自動修復機能を利用すると修復できます。Windows自動修復の手順は、以下のとおりです。

- 「スタート」をクリック

- 「Windowsシステムツール」をクリック

- 「PC」をクリック

- 「ローカルディスク」を右クリック

- 「プロパティ」をクリック

- プロパティのウィンドウで「ツール」のタブをクリック

- 「エラーチェック」の項目にある「チェック」をクリック

- 表示される「エラーチェック」の画面で「ドライブのスキャン」をクリック

以上の手順で、ドライブのスキャンと修復が行われます。HDDの容量が正しく表示されることをエクスプローラーや設定から確認しましょう。

Windows update

WindowsOSのWindows updateによって、HDD内にアップデート用のファイルとバックアップファイルが残り、その容量でHDDが圧迫され空き容量が減ることがあります。またアップデートにより、Cドライブに隠しパテーションが追加されるため、不要なファイルを削除することで圧迫している容量を減らせます。

また、Windows10のシステムファイルのバグによって、空き容量の表示がおかしくなることもあります。この場合は、Windows updateを実行しOSを最新にすることで改善します。

システムメンテナンスのトラブルシューターを実行する

WindowsのバグでHDDの容量が正しく表示されない場合は、システムメンテナンスのトラブルシューティングを実行し、パソコンを再起動することで改善することもあります。

トラブルシューティングの実行の手順は、以下のとおりです。

- 「スタート」から「コントロールパネル」をクリック

- 画面右上の検索窓に「トラブルシューティング」と入力して検索

- 「トラブルシューティング」をダブルクリック

- 「システムとセキュリティ」をクリック

- 「システムメンテナンス」を右クリックし「管理者として実行」を選択

- ポップアップウィンドウで「詳細設定」をクリック

- 「自動的に修復する」にチェック

- 「次へ」をクリック

- 推奨される修正方法を選び「適用」をクリック

- Windowsを再起動する

再起動後に、HDDの容量が正しく表示されることを確認しましょう。

HDDの空き容量を増やす方法

HDDの空き容量は常に30~40%余裕がある方がいいと言われており、容量が不足すると次のような症状が起こります。

- パソコンが重くなる

- OSアップデートができなくなる

HDD容量がいっぱいになると、パソコンの起動に時間がかかる、パソコンのアプリがなかなか開かないなど、パソコンの動きが全体的に遅くなります。パソコンは、素早く動作するためにデータを一時的に保存するメモリがあります。しかし、メモリがいっぱいになるとHDDの一部をメモリのように使用し、メモリの代わりにしようします。HDD容量が少ない場合は、データの一時保存場所がなくなるため、パソコンの動きも重くなります。

OSの大型アップデートでは、最低でも8~12GBの空き容量が必要です。容量が不足しアップデートができないと、ウイルス感染やセキュリティが脆弱になる等リスクがあります。パソコンを快適に使用するためにはHDDの空き容量が必要です。

ここでは、HDDの空き容量を増やす方法を5つ紹介します。

- 不要なファイルの削除

- ファイルやフォルダの圧縮

- 不要なアプリのアンインストール

- ディスククリーンアップ/ストレージセンサーの実行

- 復元ポイントの削除

HDDが容量不足になった場合は、試してみてください。

不要なファイルの削除

まずは、パソコン内の不要なファイルを削除しましょう。使用していない動画や画像、書類等はゴミ箱に入れてゴミ箱を空にしましょう。ゴミ箱を空にしなければ、HDDの空き容量は増えないので注意してください。

ファイルやフォルダの圧縮

ファイルやフォルダを圧縮すると、HDDの空き容量が増えます。Windows10には、ドライブを圧縮して、空き容量を増やす機能があります。ただし、ドライブを圧縮する方法には次のようなリスクもあります。

- ファイルを開く度に解凍処理が必要になりパソコンが重くなる

- ファイルが破損する可能性

- Windowsが故障するとデータを取り出せなくなる

このような理由からドライブの圧縮は最終手段として、データをバックアップしてから行いましょう。

【ドライブの圧縮方法】

- 「エクスプローラー」でドライブを右クリック

- 「プロパティ」をクリック

- 「このドライブを圧縮してディスク領域を空ける」にチェックして「適用」をクリック

- 「属性変更の確認」画面で「変更をドライブC:\、サブフォルダーおよびファイルに適用する」にチェックをつけて 「OK」 をクリック

- 「アクセス拒否」の画面が表示されたら「続行」 をクリック

以上の手順でドライブの圧縮を行います。「属性の適用エラー」が表示されることがありますが、「すべて無視」をクリックしましょう。

ドライブ全体ではなく、フォルダやファイルだけを圧縮することもできます。メニューの「プロパティ」から「詳細設定」をクリックし、「内容を圧縮してディスク領域を節約する」をチェックしてください。

不要なアプリをアンインストール

全く使わないアプリは、HDDの容量を圧迫するため不要であればアンインストールしましょう。パソコンを購入すると、Windows初期アプリ以外のアプリがインストールされている場合があり、アンインストールすることでHDDの空き容量を増やせます。パソコン内のアプリはコントロールパネルから確認できます。アプリを確認し、不要であればアンインストールしましょう。

【アプリをアンインストールする方法】

- 「スタート」で表示されるアプリ一覧から不要なアプリを探す

- 不要なアプリを右クリックして「アンインストール」をクリック

【設定からアンインストールする方法】

- 「スタート」から「設定」をクリック

- 「アプリ」から「アプリ&機能」をクリック

- 不要なアプリを選択し「アンインストール」をクリック

【コントロールパネルからアンインストールする方法】

- タスクバーの検索ボックスに「コントロール パネル」と入力

- 「プログラム」から「プログラムと機能」をクリック

- 削除するプログラムを右クリック

- 「アンインストール」または「アンインストール」「変更」を選択

参考:Microsoft Windows でアプリとプログラムをアンインストールまたは削除する

ディスククリーンアップ/ストレージセンサーの実行

パソコンを長期間使用しているとキャッシュなどのデータが蓄積し、HDD容量を圧迫します。これらの不要なデータは、「ディスククリーンアップ」を実行すれば削除できます。

【ディスククリーンアップの実行方法】

- 「スタート」ボタンをクリック

- 「Windows管理ツール」を開く

- 「ディスククリーンアップ」をクリック

- 削除したいデータにチェックを入れる

- 「OK」をクリック

Windows10/11の場合はストレージセンサーを活用すれば、定期的にキャッシュやゴミ箱にあるファイルを削除しHDDの空き容量を増やしてくれます。ストレージセンサーは、初期設定ではオフになっているため、必要な場合は以下の手順で設定しましょう。

【ストレージセンサーの設定方法】

- スタートメニューから「設定」をクリック

- 「システム」をクリック

- 「記憶域」をクリック

- 「ストレージセンサー」を「オン」にする

ストレージセンサーは、「ストレージ センサーを構成するか、今すぐ実行する」をクリックし、「今すぐクリーンアップ」をクリックするとすぐに不要ファイルを削除しディスクの空き容量を増やせます。

復元ポイントの削除

復元ポイントとは、復元ポイント作成時のシステムファイルの状態を保存したものです。パソコンが健全な状態を保存しているため、パソコンを不具合が起こる前の状態に戻したい場合に活用できます。ただし、容量が大きくHDDを圧迫してしまうため不要な場合は削除することで空き容量を増やせます。

【復元ポイントを削除する手順】

- 「エクスプローラー」をクリック

- 「PC」をクリック

- 「ローカルディスク(C:)」をクリック

- 「管理」タブをクリック

- 「クリーンアップ」をクリック

- 「(C:)にどれくらいの空き領域を作成できるかを計算しています。」と表示される

- 「ディスククリーンアップ」が表示される

- 「システムファイルのクリーンアップ」をクリック

- 再度「(C:)にどれくらいの空き領域を作成できるかを計算しています。」と表示される

- 「ディスククリーンアップ」が表示されるので「その他のオプション」タブをクリック

- 「システムの復元とシャドウコピー」の「クリーンアップ」をクリック

- 「最新のシステム復元ファイル以外の古い復元ファイルを削除しますか?」と表示される

- 「削除」をクリック

参考:富士通 [Windows 10] 古い復元ポイントを削除する方法を教えてください。

HDDの容量が足りない場合は増設や外付けHDDもおすすめ

HDDの空き容量を増やす方法を試しても容量が足りない場合は、以下の方法で保存先を増やすこともできます。

- HDDを増設・換装する

- 外付けHDDを増設する

- クラウドサービスを利用する

- パソコンを買い替える

HDDの換装は、パソコンの知識が必要ですが、うまくいけばパソコンを買い替えることなくHDDの容量を増やせます。外付けHDDやクラウドサービスは、手軽に利用できるため、手っ取り早くHDD容量を増やしたい方におすすめです。

どの方法でもうまくいかない場合や、そもそもパソコンが古い場合は、思い切ってパソコンの買い替えがおすすめです。それぞれの方法を詳しく解説しますので、自分に合った方法を探してみてください。

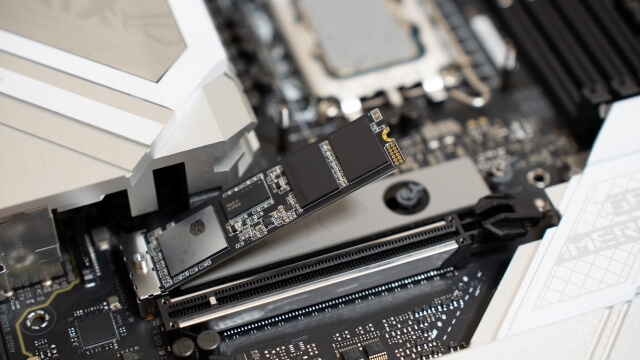

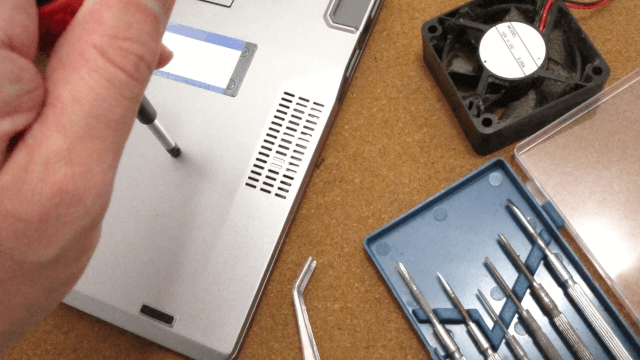

HDDの増設・換装する

HDDを増設することで、データの保存先を増やせます。PCケースによっては増設に対応していないものもありますが、基本的に自作パソコンやBTOパソコンはHDDを増設できます。

【HDDの増設方法】

- 増設可能かの確認

- シャドウベイからHDD取り付け用マウンタを引き抜く

- シャドウベイにHDDを取り付け、奥まで押し込む

- マザーボードのSATAポートとHDDをSATAケーブルで接続する

- 電源供給用のコネクタを取り付ける

- スタートメニュー「管理ツール」から「ディスクの管理」をクリック

- 「ディスク管理」から「不明」と認識されているディスクをフォーマット(初期化)する

データが書き込まれたHDDを初期化すると、データが全消去されます。フォーマットの手間を省くためには、すでにフォーマットされたHDDを購入しましょう。

HDD容量が足りない場合や、故障した場合はHDDの換装が必要です。HDDを換装する場合は、HDDをSSDに交換することもできます。HDDを交換する前には、新しいHDDやSSDにクローンを作成しておけば、換装後今までと同じようにパソコンを使用できます。

【HDD・SSDへ換装する手順】

- 電源を切る(ノートPCはバッテリーも取り外す)

- PCケースを開け内蔵のHDD・SSDを確認する

- 接続されている信号ケーブルと電源ケーブルを外してHDD・SSDを取り出す

- 新しいHDD・SSDを取り付け、ネジで固定し信号ケーブルと電源ケーブルを接続する

- 本体のケースを閉じる

- Windowsインストール

電源を入れてBIOS画面で正常に動作することを確認し、問題なく起動すればHDDの交換は成功です。HDD交換後はWindowsのインストールを行い、パソコンが正常に動作することを確認しましょう。

外付けHDDの増設

HDDには、USBだけでパソコンに接続できる外付けHDDもあります。外付けHDDにあまり使用しないデータを保存すると、パソコン本体のストレージ容量を圧迫しないでデータを保存できます。

外付けHDDは常にパソコンに接続した状態で使用することもできます。外付けHDDは、4TBの容量で1万円程度で購入できるため、なるべく簡単に安く保存先を増やしたい場合におすすめです。

少しのデータならUSBメモリを使用する方法もありますが、容量単価は外付けHDDが安いため、持ち運びする必要がない場合は据置型の外付けHDDを選ぶといいでしょう。

クラウドストレージを利用する

クラウドストレージとは、GoogleフォトなどのWeb上にデータを保存するストレージを提供するサービスです。インターネットに接続できれば、どんな端末でもデータにアクセスでき、複数の人とデータを共有したり、複数端末でデータを管理できるため便利です。

バックアップが自動で、常に最新バージョンが使用でき、容量が足りなくなった場合、追加料金を支払えば容量を増やせる拡張性の高さも魅力です。

ただし、インターネット環境がなければデータにアクセスできない、通信状況によってはアップロードやダウンロードに時間がかかることがある、パスワードを管理する必要があるなどのデメリットもあります。

クラウドストレージは、無料で利用できるものもありますが、多くはサブスクリプション型の有料サービスです。まず無料枠を利用して、使い心地を試してみるのがおすすめです。容量やサービスによって月額料金が異なるため、自分に合った容量を選びましょう。

パソコンを買い替える

パソコン購入から時間が経過している場合は、HDDだけを交換するよりもパソコンを買い替えた方が簡単な可能性も高いです。古いパソコンはHDDを交換しても次々と不具合が起こることもあるため、買い替えを検討しましょう。

パソコンを買い替えたら、古いパソコンの処分が必要です。パソコンを手軽に処分したいなら、無料で利用できるパソコン処分.comがおすすめです。

パソコン処分.comでは、不要になったパソコンを箱詰めして送るだけで処分できます。事前の連絡も不要で、持ち込みも可能です。データ消去も無料で、有資格者が総務省のガイドラインに準拠した方法で行うため安心です。

まとめ:HDDの容量は余裕をもって!増設できない場合は買い替えも検討しよう

HDDが容量不足になると、パソコンが重くなる、OSのアップデートができないなど不具合が起こるようになります。HDDの容量は、常に30%の余裕がある状態にしておきましょう。

HDD容量のおすすめは、ゲームや動画保存をほとんどしない場合は256GB、ゲームをプレイするなら512GBです。HDDは余裕がある容量がおすすめのため、予算に余裕がある場合はゲームをしない場合でも512GBを検討しましょう。

HDDの容量が足りない場合は、HDDの換装や増設、外付けHDDの設置やクラウドサービスを利用するなどの方法があります。自分に必要な容量を選びましょう。

パソコンが古くてHDDの容量を圧迫している場合は、パソコンの買い替えもおすすめです。最初から余裕のある容量を選べば、快適にパソコン作業ができるようになるでしょう。

パソコンを買い替えたら、古いパソコンは無料で利用できるパソコン処分.comでの処分を検討しましょう。

パソコンは自宅やオフィスだけではなく、持ち運んで使うというケースも多くあります。

持ち運ぶ場合は当然軽ければ軽いほどよいわけですが、PCは性能と重量が反比例の傾向にあります。

この記事では

- 持ち運べるパソコンの重さの目安

- 重量と性能の関係

- パソコンを持ち運ぶときの注意点

について解説していきます。

持ち運べるパソコンの重さの目安

一口に持ち歩くといっても男性が持つのか女性が持つのか、手提げカバンに入れるのかリュックで背負うのかなど負担は人それぞれです。

ここでは目安としてパソコンの重量を解説していきます。

| 重量 | 身体への負担 | 性能 |

|---|---|---|

| 1kg未満 | 非常に軽い | 標準レベル |

| 1~1.5kg | 女性でも持ち歩ける | バランスがいい |

| 1.5~2kg | リュックに入れれば運べる | 高性能モデルもある |

| 2kg以上 | 持ち歩き前提ではない | 性能重視 |

パソコンを持ち歩くのであれば概ね1.5kg以下が快適に持ち運べる目安といえます。

1.5kgは1.5リッターの中身の入ったペットボトルとほぼ同じ重量なので、それ以上重いものが常にカバンに入っていると考えると多少なりとも負担となる人は多いでしょう。

ただし1.5kgを超えてもリュックに入れて背負えば比較的楽に持ち運べます。

手で持つのと背負って身体で支えるのとでは負担がまるで違うので、重たいパソコンを持ち歩かなければならない場合はリュックに入れることを検討してもよいでしょう。

重量が2kgを超えるパソコンはそもそも持ち運ぶことを前提としていません。

性能面では1.5kg程度のパソコンは重量と性能のバランスがよいモデルが多く、1kgを切ると中程度以上の作業をするには性能が足りない場合もあります。

1.5kgを超えるとある程度高性能なモデルも選択肢に入ります。

2kg以上の高性能な冷却装置や大きいモニターなどを搭載したパソコンは、移動させるとしても室内で場所を変える程度の運用にとどまるでしょう。

重さと性能の関係

軽いパソコンと重いパソコンはそれぞれメリット・デメリットがあります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 軽いパソコン | ・持ち運びしやすい | ・性能を上げにくい ・バッテリー持続時間が短くなる ・作業時に安定しない |

| 重いパソコン | ・性能を上げられる ・バッテリーの容量が多い ・モニターが大きい | ・持ち運びに不向き |

軽いパソコンのメリットは持ち運びしやすいこと

いうまでもありませんが、持ち運ぶ前提であればパソコンの重量は軽いほどよくなります。

特に毎日のように外でパソコンを使う人は少しでも軽い方が負担が減ることは間違いありません。

軽いパソコンのデメリット

性能を上げにくい

軽いパソコンはサイズや重量の制限があるため、高性能なパーツを使いにくい傾向にあります。

パソコンは高性能になればなるほど、パーツが大きくなったり、冷却のためのスペースやファンが必要となります。

また軽いパソコンは同時に薄い形状になっていることもあるので、PC内部にストレージやメモリを搭載するスペースが限られてしまい、冷却のためのスペースを確保できません。

CPUは高性能になると比例して熱を発するので軽いパソコンはそこまで高性能なCPUを搭載できないというデメリットもあります。

バッテリー駆動時間が短くなる

軽いパソコンはバッテリー駆動時間が短くなる傾向にあります。

パソコン本体のスペースが限られているのでバッテリーのサイズにも制限がかかり、結果として容量が減ります。

効率よく動作するパソコンもあるので一概にバッテリーが持たないというわけではありませんが、サイズに制限がないパソコンと比べればバッテリーは小さくせざるを得ないのです。

またバッテリーの消耗を抑えるためにはCPUの消費電力を下げることが有効ですが、CPUは性能と消費電力が比例します。

省電力のCPUにそこまで性能を期待できない理由にはこのような側面もあります。

安定しない

1kgを切るような軽量のパソコンの場合は軽すぎて操作時に安定しないことがあります。

あまりにも軽すぎるとちょっと手が当たっただけでズレてしまったり、タイピング時にブレたりすることがあり、安定した操作がやりにくくなります。

底面にゴムパッドなどの滑り止めが付いたパソコンであれば滑りにくくなるので、軽量のパソコンを選ぶときは滑り止めが付いているか確認してみましょう。

重いパソコンのメリット

性能を上げやすい

重いパソコンはサイズや重量に制約があまりないので、性能を重視して設計しやすくなります。

高性能なパーツは発する熱量が高く、冷却のためのスペースやファンが必要となるので、本体サイズを大きくできるパソコンの方が有利です。

バッテリーの容量が大きい

重いパソコンはバッテリー容量も上げやすいというメリットがあります。

もちろん性能が上がればある程度電力消費が増えるので、劇的にバッテリーが持つということではありませんが、性能に見合ったバッテリーを搭載しやすいことも重いパソコンの特徴です。

モニターを大きくできる

軽量化を重視しないのであれば、モニターサイズも大きくすることができます。

もちろんノートパソコンのモニターサイズは無限に大きくはできませんが、13インチと16インチではかなり印象が変わってきます。

モニターも大きくすれば重量が増えるので、軽いパソコンには搭載されないことが多くなります。

重いパソコンのデメリット

重いパソコンのデメリットは持ち運びしにくいという点に尽きます。

2kg近くなるパソコンは性能もデスクトップに迫るほどですが、毎日持ち運ぶとなると重すぎます。

もっとも2kgぐらい余裕で運べる人にはデメリットにならないので、自身の体力と相談して選択するというのももちろんありです。

パソコンを持ち運ぶときの注意点

パソコンを持ち運ぶときは以下の点に注意しましょう。

- 電源ケーブルなどの重量は別

- 衝撃を与えないように保護する

- カバンを圧迫したりしない

- 濡らさない

電源ケーブルなどの重量は別

パソコンを持ち運ぶときは本体以外の付属品の重量も計算に入れないと想定しているよりも重くなることがあります。

基本的に外ではバッテリーで駆動させることになりますが、バッテリーが切れたときのために電源ケーブルを持ちあることも考えられます。

電源ケーブルはパソコンによりますが比較的重量があり、かさばるものが多くなります。

また外付けのSSDや光学ドライブ、マウスなどを持ち歩く場合は、それら全ての重量を加味する必要があるので、パソコン単体の重量だけで安易に選ばないようにしましょう。

衝撃を与えないように保護する

パソコンの多くは衝撃に強いように設計されていません。

パソコンが入っていることを忘れてカバンを放り投げたり、電車の網棚から落下させてしまったりするとパソコンに大きなダメージを与えることになり、故障の原因となります。

持ち運ぶ場合は衝撃を吸収するケースに入れる、専用のカバンを使う、緩衝材となるもので保護するなどショックを与えないように注意しましょう。

またパソコンによっては専用サイズのケースも販売されていますが、持ち運ぶ場合はそれらの重量も加味する必要があることは留意してください。

カバンを圧迫したりしない

軽いパソコンは同時に薄いパソコンであることも多く、ボディそのものが曲げる方向の力に弱いことがあります。

うっかり体重をかけてしまったり、寄りかかってしまったりするとパソコン本体の変形の原因となるので、注意が必要です。

パソコンのボディが曲がってしまうと中のパーツが損傷したり、モニターが映らなくなるとの弊害があり、修理代も高額になります。

間違えて踏んでしまったり、パソコンが入ったカバンの上に座ってしまったなども同様の結果を引き起こすので十分注意して扱いましょう。

濡らさない

パソコンは防水仕様になっていないので水濡れには注意しましょう。

特にカバンやリュックに入れたまま雨に濡れたりするとパソコンにも浸水する可能性があります。

カバンの中に入れていた水筒やペットボトルの蓋が緩んで水浸しになってしまうことでもパソコンの浸水に繋がるので、しっかりと蓋をするか、別の場所に入れるようにしましょう。

浸水させないためには防水仕様のカバンを使う、パソコン本体を濡れないようにカバーするなどの対策が有効です。

まとめ:軽さと性能のバランスをとって選ぶことが重要

以上、持ち運びしやすいパソコンの重量について解説してきました。

持ち運ぶには軽ければそれだけよいのですが、あまりに軽すぎると性能とのトレードオフになる傾向にあります。

1.5kg前後であれば負担も少なく持ち歩けるので、性能がある程度欲しい場合は1.5kgを目安に考えてみましょう。

新しいパソコンを買うと古いものが不要となるケースもあります。

古いパソコンを処分するときはパソコン処分.comがおすすめです。

箱に詰めて送るだけで無料で処分してくれるので、ぜひ検討してみてください。

ソフトバンクやドコモといった大手キャリアは月額料金が5,000円以上になることもあり、料金が高いと悩んでいる方は少なくありません。

それも、端末代金を含めると月に10,000円以上になることもあり、できれば金額を抑えたいものです。

そこでおすすめなのが、「格安スマホ」といわれるものです。

格安スマホはここ最近普及したものの、料金の安さが魅力で多くの人が乗り換えています。

しかし、大手キャリアを利用していた人からすれば、格安スマホを不安に思う方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、格安スマホのメリットやデメリット、選ぶうえでのポイントなどを紹介します。

この記事でわかること

- 格安スマホとは

- 格安スマホのメリット

- 格安スマホのデメリット

- 格安スマホが向いている人

- 格安スマホが向いていない人

格安スマホとは

格安スマホとは、大手キャリアよりも安い金額で利用できるスマートフォンのことです。

格安SIMといわれるものを端末に差し込むだけで、格安スマホとしてお得に利用できます。

つまり、iPhoneや端末代金の高いandroidであったとしても、格安SIMを利用すれば月額料金を大きく抑えられるのです。

また、後ほど詳しく紹介しますが、3GB〜からと少ないデータ容量もあり、自分の利用状況に合わせられるのも魅力です。

なお、格安スマホは大手キャリアの回線を借りているケースが多くあります。

さらに大手キャリアとは異なり、店舗を持っていないことがほとんどです。

格安スマホのメリット

ここでは、格安スマホのメリットについてみていきましょう。格安スマホのメリットは、主に次の5つです。

- 月額料金を抑えられる

- 自分の利用状況に合わせてプランを選択できる

- ネットから簡単に申込ができる

- 違約金などが発生しないケースが多い

- 料金体系がシンプル

それぞれのメリットについてみていきましょう。

月額料金を抑えられる

大手キャリアは安定していて回線が速いものの、月額料金が高いデメリットがあります。

一方の格安スマホは、プランによっては月々1,000円以下で利用でき、大手キャリアよりも大幅に月額料金を抑えることが可能です。

格安スマホの通信料が安い理由としては、大手キャリアのように店舗を持たないこと、契約や変更をネット上で完結できることが挙げられます。

大手キャリアと契約しているものの、「データを使いこなせない」「携帯をあまり使わないのに高い」と悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

そのような方にとって、格安スマホはとてもおすすめです。

携帯料金を節約したいと思ったのならば、大手キャリアから格安スマホへの乗り換えを前向きに検討してみましょう。

自分の利用状況に合わせてプランを選択できる

格安スマホはプランが数パターン用意されているほか、必要に応じて購入するオプション制です。

大手キャリアの場合はすでにプランが決まっていたり、契約必須のオプションがあったりするため、不必要なオプションにお金を払っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、格安スマホの場合は基本料金が0円でそこから必要なオプションを追加したり、データ容量を増加したりします。

自分のスマホの利用状況に合わせて、必要最小限のサービスに抑えられるのは格安スマホならではのメリットです。

携帯2台持ちの方、電話をよくする方も、自分に最適のプランが見つかります。

ネットから簡単に申込ができる

格安スマホは店舗を持っていない会社が多いものの、ネットからでも簡単に申込ができるようになっています。

携帯に関する契約と聞くと、大手キャリアのように待ち時間が発生して、1時間かかるとマイナスなイメージを抱いている方が多いのではないでしょうか。

しかし、格安スマホの場合はネット上から10分ほどで申込ができ、1週間以内にSIMカードが届きます。

携帯に関してまったくわからない方の場合、格安スマホは厳しいかもしれませんが、普段ネットを使っている方ならば申込が簡単だと感じるでしょう。

待ち時間なくスムーズに乗り換えられるのは、格安スマホの魅力です。

違約金などが発生しないケースが多い

大手キャリアの場合は2年縛りといったように契約期間が定められており、それより前に解約すると違約金が発生します。

しかし、格安スマホの場合は違約金が発生しても数千円程度、多くの場合は無料となっています。

そのため、契約したものの「思っていたのと違う」「速度が遅い」といった理由で解約したとしても、料金が発生しないケースが多いのです。

そのため、安心して契約できるでしょう。

ただし、最初に述べたように中には違約金が発生する格安スマホもあります。事前に違約金が発生するか調べておきましょう。

料金体系がシンプル

大手キャリアの場合、「高いけれど何にお金を払っているのかよくわからない」と感じている方は少なくありません。

とくにプランが定められていたり、加入必須のオプションがある場合は、無駄に費用を払っているケースもあります。

しかし、格安スマホの場合は料金体系がシンプルとなっており、今月の支払い料金や利用状況を把握しやすくなっています。

そのため、すぐに無駄使いや自分に必要なオプションに気づけるのです。

携帯の料金に難しいイメージを抱いている方も、格安スマホならば安心できるでしょう。

格安スマホのデメリット

格安スマホのデメリットは、次の5つです。

- 通信速度が不安定になることがある

- キャリアメールを使えないケースがある

- 対面でのサポートを受けられないケースが多

- キャリア決済ができない

- LINE IDの検索ができないケースがある

格安スマホは料金を大きく抑えられるものの、メリットだけではありません。

ここでは、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

通信速度が不安定になることがある

格安スマホは大手キャリアの通信回線をレンタルしているケースが多く、時間帯によっては通信速度が不安定になります。

とくに下記の時間帯は利用者が多いため、読み込みに時間がかかるケースがあります。

- お昼

- 通勤時

- 夜の8時~10時

とはいっても、格安スマホすべてが通信回線が不安定であると一概にはいえません。

大手キャリアのサブブランドの場合は回線が安定していて、とくに不便を感じずに使えている方もいます。

また、通信速度が不安定になったときの対策として、デュアルSIMにしている方もいます。

格安スマホを使う場合は、事前に回線速度や安定性を確認しておくとよいでしょう。

キャリアメールを使えないケースがある

格安スマホの場合、大手キャリアのキャリアメールを使えないケースがあります。

なお、引き続きキャリアメールを使うこともできますが、利用できる格安スマホは限られてきます。

代わりにLINEやGmailを使えば対策できるものの、それでもキャリアメールを利用している場合は格安スマホが不便に感じるでしょう。

キャリアメールを頻繁に使う方は、利用したい格安スマホでキャリアメールが使えるか確認しておくことをおすすめします。

対面でのサポートを受けられないケースが多い

冒頭でも述べたように、格安スマホは店舗を持っていないため、コストを最小限に抑えられています。

つまり、大手キャリアのように店舗がないため、対面でのサポートを受けられないのです。

そのため、「大手キャリアのように手厚いサポートを受けたい」「スマホに関してよくわからないことがある」といった場合は、格安スマホはおすすめできません。

なかには店舗を持っている格安スマホもありますが、選択肢が限られてしまうのが現状です。

わからないことがあっても自分で調べられるかを踏まえたうえで、格安スマホにするか考えましょう。

キャリア決済ができない

格安スマホの場合は携帯料金と一緒に支払いをする「キャリア決済」ができません。

そのため、決済サービスを利用している人にとって、格安スマホはとても不便を感じるでしょう。

キャリア決済をしている人が格安スマホに乗り換える場合、キャリア決済以外の支払いがあるか確認しておくのをおすすめします。

なかには支払い方法がキャリア決済のみのサービスもあるため、注意が必要です。

LINE IDの検索ができないケースがある

大手キャリアの場合は年齢確認ができますが、格安スマホの場合は年齢確認ができないことがあります。

そのため、LINE IDの検索ができないのです。

QRコードやURLで友達追加もできますが、LINE IDの検索をしたい場合は不便に感じるでしょう。

とはいっても、なかにはLINE IDでの検索ができる格安スマホもあるため、事前に調べておくのが重要です。

格安スマホが向いている人

格安スマホが向いている人は、下記に当てはまる人です。

- 対面でのサポートがなくても気にしない

- キャリア決済をしない

- 携帯の月額料金を抑えたい

- 自分に合ったプランを選択したい人

- スマホの2台持ちをしている人

格安スマホは店舗がなかったり、キャリア決済ができなかったりするデメリットがあるものの、月額料金を抑えたい人には最適です。

とくに大手キャリアを利用していて、「家にいるため通信料が少ない」「料金体系が複雑」と感じているのならば、格安スマホへの乗り換えを検討してみてください。

もしも格安スマホが自分に合わなかったとしても、無料で解約できる会社もあるため安心です。

格安スマホが向いていない人

格安スマホが向いていない人は、下記に当てはまる人です。

- 月額料金が高くても気にしない

- 家にWi-Fiがない

- 対面でのサポート受けたい

格安スマホは月額料金を抑えられるのが最大のメリットですが、反対にいえば予算がある場合、大手キャリアから乗り換える必要はありません。

そもそも大手キャリアは値段は高いものの、速度が速く、安定性は抜群です。

また、対面でのサポートも受けられるため、スマホに関してわからないことが多い方でも安心できます。

これらの恩恵を受けたい、月額料金に関して特に気にしていないのならば、格安スマホに乗り換えてもメリットはあまり感じないでしょう。

まとめ:格安スマホは月額料金を抑えたい人におすすめ

格安スマホが適しているかは人によって異なるものの、月額料金を抑えたい人にはおすすめです。

とくにデータ通信容量が少ない方は、格安スマホに乗り換えるだけで月1,000円以下に抑えられるケースもあります。

なお、格安スマホといっても会社ごとにさまざまな特徴があります。

下調べをしっかりとして、自分に最適な格安スマホを見つけましょう。

また、格安スマホへの乗り換えと同時に新しい端末を購入する場合は、パソコン処分.comで端末を処分するのがおすすめです。

ここ1年〜2年の間に、ドコモやソフトバンクといった大手キャリアから格安スマホに移行する方はとても増えました。

しかし、今まで大手キャリアを長年使っている人からすれば、「ここ最近出てきてよくわからない」「安いけどその分不便そう」といったイメージがあるのも事実です。

ですが、もしもあなたが携帯をあまり使わない場合、スマホの料金を抑えたい場合は格安スマホが最適です。

そこでこの記事では、格安スマホのメリットからデメリット、向いている人などを紹介します。

携帯料金を抑えたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事でわかること

- 格安スマホのデメリット・メリット

- 格安スマホがおすすめな人

- 格安スマホが向いていない人

格安スマホのデメリットは6つ

格安スマホのデメリットは、次の6つです。

- 通信回線が遅いときがある

- lineのID検索ができない場合がある

- キャリアメールが利用できない

- テザリングに非対応な場合がある

- 通話料金が高くなる場合がある

- キャリア決済が利用できない

格安スマホは料金を大きく抑えられるのがメリットですが、人によってはデメリットのほうが上回ることもあります。

ここでは、格安スマホの具体的なデメリットをみていきましょう。

通信回線が遅いときがある

格安スマホは大手キャリアの回線を借りていることもあり、利用者が多くなると通信回線が遅くなります。

メールやlineといったデータ容量の少ないツールであれば、特に問題を感じることはないものの、YouTubeやゲームをする方は要注意です。

とくに家にWi-Fiがなく、モバイルデータを利用している場合は不便を感じるでしょう。

しかし、なかには利用者の多いお昼時やゴールデンタイムでもスムーズに繋がる回線もあるため、契約前にしっかりと調べておくことが重要です。

大手キャリアのサブブランドであれば、安定していて速度も優れています。

lineのID検索ができない場合がある

lineで友だち追加をする場合、ID検索する方法もありますが、格安スマホではできない場合があります。

そもそもlineのID検索では、年齢確認をする必要があります。

しかし、格安SIMの場合は年齢確認ができず、ID検索ができないケースがあるのです。

とはいっても、格安スマホすべてがlineのID検索できないわけではありません。

また、たとえlineのID検索ができないにしても、QRコードを読み取ったり、URLをシェアする方法もあります。

そのため、大きなデメリットに感じることはあまりないでしょう。

キャリアメールが利用できない

大手キャリアの場合はキャリアメールといわれるものがありますが、格安スマホの場合はないこともあります。

今はLINEやメッセージがあることから、キャリアメールを使わない人は増えているものの、人によっては不便に感じるでしょう。

キャリアメールを利用する人はキャリアメールが使える格安スマホを利用するほか、Gmailやyahooメールを検討してみるのも1つの手です。

テザリングに非対応な場合がある

スマホのモバイルデータをパソコンでも利用する方法を「テザリング」といいますが、格安スマホの場合はそのテザリングに非対応な場合があります。

そのため、ポケットワイファイがなく、出先でパソコンを使いたい人は要注意です。

しかし、格安スマホでもテザリングに対応している会社もあるため、事前に確認が必要です。

また、仮にテザリングに対応していても、追加料金が必要になります。

それらを踏まえて、格安スマホを利用するか決めましょう。

通話料金が高くなる場合がある

大手キャリアの場合は通話時間無制限のかけ放題プランとなっているため、いくら通話していても料金が高くなることはありません。

しかし、格安スマホの場合、通話料金はオプション制です。

それも5分までといったように通話時間が決められており、それを上回ると料金が発生します。

通話オプションを付けないにしても、30秒で20円などと高く、通話を頻繁にする方には不向きです。

lineで電話をする方ならまだしも、仕事で電話をよく使う人にはおすすめできません。

キャリア決済が利用できない

格安スマホの場合、キャリア決済が利用できません。

キャリア決済とは、携帯料金と一緒にサービス料金を支払うことです。

クレジットカードで支払えない場合や、プリベイドカードなどで支払うのが難しい場合、キャリア決済ができないのは大きなデメリットです。

もしもキャリア決済でないと利用できないサービスがあるのならば、格安スマホはおすすめできません。

格安スマホのメリット

格安スマホはデメリットがあるものの、人によってはそれらを上回るメリットがあります。

具体的なメリットとしては、下記の4つです。

- 大手キャリアに比べて料金が格安

- 自分の状況に合わせたプランにできる

- 料金体系がわかりやすい

- 好きなタイミングで解約できる

ここでは、それぞれのメリットをみていきましょう。

大手キャリアに比べて料金が格安

格安スマホの最大のメリットといっても過言ではないのが、大手キャリアに比べて料金が格安なことです。

大手キャリアで5,000円以上かかっていた月額料金も、格安スマホにすれば半分に抑えられます。

とくに家から出ない、出先で携帯を全く使わず家にWi-Fiがあるといった場合は、月額料金が1,000円で済む場合もあります。

通信回線の不安定さやキャリア決済ができないといったデメリットはあるものの、日常で大きく不便を感じない人も多く、料金を抑えたい場合は最適です。

またギガ数が多くとも、大手キャリアよりも金額を抑えられるケースもあり、とにかく料金を抑えたいのならば格安スマホがおすすめです。

自分の状況に合わせたプランにできる

格安スマホは自分に最適なデータ容量や、求めているプランを購入していくカスタマイズ性が多く、自分の状況に合わせたプランにできます。

大手キャリアの場合、データ容量は多いものの、使い切れないケースはよくあるでしょう。

そこで格安スマホならば、自分が必要なデータ容量に近いプランを選択でき、料金を抑えられます。

また、仮にデータ容量が余ったとしても、繰越できるプランもあります。

自分のスマホの利用状況に合わせて柔軟にプランを選択できるため、無駄使いを減らせるのです。

料金体系がわかりやすい

格安スマホは料金体系がシンプルなうえ、アプリやサイトから自分の状況を素早く把握でき、どのくらいの金額になっているのかわかりやすくなっています。

大手キャリアの場合はプランがすでに決まっており、不要であっても外せないサービスがあります。

しかし、格安スマホの場合は付けなければならないプランはないため、必要最低限のサービスに絞ることが可能です。

「携帯料金が複雑でわからない」「自分がどのくらい使っているのかよくわからずただ払っている」と、携帯に関して難しいイメージを抱いている方も、格安スマホならばすぐに把握できるでしょう。

無駄使いにすぐに気付けたり、自分に不必要なサービスをすぐに把握できたりするのは、格安スマホならではのメリットです。

好きなタイミングで解約できる

大手キャリアの場合は端末が安く購入できる代わりに、縛りといわれるものがあります。

契約期間の前に解約をすると違約金を支払う必要があり、自由に携帯を変えられないといったデメリットもあります。

しかし、格安スマホの場合は縛りがないことが多く、自分の好きなタイミングで契約と解約ができます。

つまり「契約してみたけどイメージと違った」といった場合も、違約金なしですぐに解約できるのです。

格安SIMは実際に契約してみないとわからないこともありますが、好きなタイミングで解約できるからこそ、気軽に試せます。

格安スマホがおすすめな人

ここでは、格安スマホがおすすめな人を紹介します。

- とにかく値段を抑えたい人

- 携帯を2台持ちしている人

- 外出先で携帯をあまり使わない人

具体的に挙げられるのは、上記の3つに当てはまる人です。

逆にいえば、当てはまらない場合は「大手キャリアのほうが良かった」となる可能性があります。

それでは実際に、おすすめな人を詳しくみていきましょう。

とにかく値段を抑えたい人

格安スマホが大手キャリアに勝る点として、「値段の安さ」が挙げられます。だからこそ、とにかく値段を抑えたい人にはとてもおすすめです。

また、格安スマホ=容量が少ないと思っている方もいますが、大容量プランがあったりなど、選択肢も広がっています。

むしろ、大手キャリアよりも料金が安いにもかかわらず、柔軟にプランを組めます。

回線が混雑しているときは不便に感じることがあるものの、とにかく料金を抑えたいのならば、格安スマホ一択です。

人によっては、通信量が月1,000円以下で済むケースもあります。

携帯を2台持ちしている人

仕事や趣味で携帯を2台持ちしている人もいるでしょう。

その場合、大手キャリアを利用すると非常に金額が高くなるため、基本料金0円の格安スマホを使うのがおすすめです。

例として、数分以内の電話でしか使わない携帯があるのならば、格安スマホを利用すれば月1,000円以下で抑えることが可能です。

スマホの2台持ちはバッテリー切れや別のOSを利用できるなど、さまざまなメリットがあります。

そういったメリットを感じながら、月額料金を抑えたい人は格安スマホを利用しましょう。

外出先で携帯をあまり使わない人

大手キャリアの場合はデータ容量が多いため、外出先で動画やゲームをする方は多いでしょう。

しかし、外出先で携帯をあまり使わない人、lineだけの人、そもそも家にいることが多い人の場合は、格安スマホの容量が少ないもので十分です。

格安スマホの場合は会社によって異なるものの、1GB、3GBからのプランがあり、それらであれば月1,000円以下に抑えられます。

家族で大手キャリアにしていてデータ消費量が少ない場合、1万円以上の節約も可能です。

データ消費量が少ないのならば、格安スマホを検討してみてください。

格安スマホが向かない人

格安スマホが向かない人は、下記に当てはまる人です。

- スマホの設定ができない人

- キャリア決済を利用している人

キャリアメールが利用できない場合やline IDの検索ができない場合、対処法がありますが、上記に当てはまる場合はおすすめできません。

そもそも、格安スマホは自分で設定をする必要があります。店舗がある格安スマホもありますが、なかには店舗がないオンラインのみの対応もあり、自分で設定ができない方は挫折するでしょう。

また、キャリア決済を求めると利用できる格安スマホが限られてきます。

「キャリア決済ができて1GBから購入できる格安スマホ」といったように、条件が重なると大手キャリアのほうが良いとなってしまうでしょう。

しかし、格安スマホといっても会社ごとで特徴は異なるため、まずは調べてみることをおすすめします。

自分に合った格安スマホの選び方のポイント

先程も述べたように、格安スマホといっても会社ごとで特徴は異なります。

ここでは、自分に合った格安スマホを選ぶ方法として、下記の3ポイントを紹介します。

- プランで選ぶ

- 速度で選ぶ

- サポートで選ぶ

格安スマホへの乗り換えを検討している方は、必見です。

プランで選択する

下記は例ですが、格安スマホといってもプランはさまざまです。

| A会社 | B会社 | C会社 |

| 1GBから購入可能150GBや300GBもありデータは繰り越せない | ・3GB・20GB特典として有料サービスを利用できる | ・3GB・20GBデータの繰越が可能 |

また、当然ですがそれぞれの料金も異なります。

用意されている容量は大体3GBが多くなっていますが、通話オプションや最大データ容量などは会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

いくら値段が安くとも、自分に合った格安スマホでないと快適に利用はできません。

自分のスマホの使い方を考えて、プランを選択するのがおすすめです。

速度で選ぶ

プランも重要ですが、速度が遅いとストレスのもとになります。

格安スマホは容量が遅く、頻繁に通信障害になるイメージがもたれていますが、なかには大手キャリアと同じ体感で使える会社もあります。

とくに大手キャリアのサブブランドであれば、基本的には安定して使えるため心配は不要です。

しかし、安すぎる格安SIMや、サービス開始したての格安SIMなどの場合は、速度が不安定になることもあります。

速度が速い格安スマホは料金が高くなることもありますが、速度と値段を考えて自分にとってベストな方を選択しましょう。

サポートで選ぶ

対面でサポートをして欲しい場合、利用する格安スマホは限られてきます。

そもそも格安スマホが安いのは、サポート体制を最小限にしており、大手キャリアのように店舗を持たないからです。

なかには店舗のある格安スマホもありますが、複数あるわけではないため選択肢は限られてきます。

「携帯が苦手」「設定がよくわからない」といった場合は対面のサポートがある格安スマホが望ましいですが、選択肢は多いわけではないため注意してください。

まとめ:格安スマホで月々の料金を抑えよう

この記事では格安スマホについて紹介しました。

大手キャリアの場合は月額料金が5,000円以上になるものの、格安スマホならば月1,000円以下に抑えることも可能です。

とくにデータ消費量が少ない人、家にいる人が多い方は、格安スマホへの乗り換えをおすすめします。

本記事で紹介したポイントをもとに、自分に合った格安スマホを見つけてみてください。

なお、もしも格安スマホと同時に新しい端末へ買い換える場合は、パソコン処分.comで携帯を処分するのがおすすめです。

HDDとは、パソコンのストレージと呼ばれる記憶装置の1つです。ストレージはSSDが主流となりつつありますが、HDDも容量単価が安く大容量のためまだまだ需要があります。

HDDの接続規格にはSATAやIDEがあり、それぞれコネクタ形状が異なり互換性がないため、換装する場合は事前に規格を確認する必要があります。しかし、HDDの規格がわからない、HDDが古いと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、HDDの接続規格の違いや確認方法、古い接続規格の場合の対処方法について解説します。わかりやすく解説しますので、HDDの規格が知りたい方はぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】

- HDDの接続規格の違い

- 大きさの違い

- HDDの規格の選び方

- HDDの確認方法

- 接続規格が古い場合のデータの取り出し方法

SSDとHDDの違いに関しては、以下の記事でも詳しく紹介しています。

どっちを選ぶ?HDDとSSDの違い!寿命や速度を徹底比較>>

HDDの規格とは?新しい規格と古い規格の違いとは?

HDDは接続規格や大きさに、異なる規格があります。それぞれの規格によって性能や特徴も異なるため、違いを知っておきましょう。

ここでは、HDDの接続規格や大きさの違いについて解説します。

HDDの接続規格の違い

接続規格とは、HDDをパソコンや周辺機器に接続する規格のことです。接続規格によって通信速度などの性能が異なり、同じ規格に対応していない場合は、HDDを機器に接続できません。

代表的な接続規格は次の3つです。

- SATA

- SAS

- IDE

現在の主流はSATAで、IDEは古い規格となります。それぞれの特徴や性能について、詳しく解説していきます。

SATAはHDDの主流

SATAは、Serial ATAの略で、現在販売されているHDDの接続規格の主流です。何度かバージョンアップされているため、SATAⅠ、SATAⅡ、SATAⅢと3世代の規格があります。数字が大きいほど規格が新しくなり通信速度も速くなります。それぞれの転送速度は、以下のとおりです。

| SATA規格 | 実効転送速度 |

|---|---|

| SATAⅠ:Serial ATA Revision 1.0 | 150 MB/s |

| SATAⅡ:Serial ATA Revision 2.0 | 300 MB/s |

| SATAⅢ:Serial ATA Revision 3.0 | 600 MB/s |

SATAⅠは最初のSATAの規格です。SATAⅡは2代目の規格でSATAⅠの2倍の転送速度があります。SATAⅡからSATA向けに改良された接続規格の「AHCI」が採用され、対応するHDDでは1回転あたりのデータ読み込み量を最適化する「NCQ機能」も搭載し、転送速度だけでなく、多くの機能が向上しました。SATAⅢは、現在でも使用することが多い規格で、転送速度はSATAⅡの2倍です。

SATAは規格が異なる場合でも、コネクタ形状が同一のためそれぞれ互換性があり、どれでも接続可能です。SATAは一度に複数のユーザーが使用しないことや1日8時間程度の使用を想定するなどシンプルな構造のため低価格で、多くのユーザーが使いやすいことも特徴です。

SATAのコネクターにはピンがなく、小さい形状です。SATAのケーブルは、本数が少なく1本のケーブルでマザーボードと接続しています。

SASは企業や業務用サーバーに使用される

SASはSerial Attached SCSIの略で、SATAと比較するとデータ通信速度が高速です。信頼度の高い設計で、主に企業の重要なシステムや業務用サーバーなどで使用されます。

SASのHDDは、一般的なパソコンに搭載されたマザーボードには、接続できません。SASを接続するためには、SASに対応した接続規格が必要なためです。

SASは、データ通信速度が速いとはいえSSDには劣るため、SSDの普及とともにこのデータ転送速度に関するメリットは薄れつつあります。ただし、信頼度が高い設計のため、24時間連続使用や複数ユーザーが同時に使用できるメリットがあり、NASなどのサーバーに利用されることも多いです。

SASがSATAよりも高品質であるにもかかわらず主流にならないのは、容量に対する価格がSATAよりも高価なためです。SASのHDDを一般的なマザーボードに接続するためには、SAS用のインターフェースカードが必要です。インターフェースカードの価格も高額のため、SSDを採用した方が良いという判断になります。

IDEは旧規格

IDEは「Integrated Drive Electronics」の略で、SATAが普及する前に使用されていた旧規格です。ATA、ATAPI、パラレルATAと呼ばれることもあります。

IDEは、2000年頃までの長期間、HDD規格の主流として流通していましたが、新しい接続規格であるSATAの登場により廃れていきました。

IDEとSATAの違いは、接続する線の数です。IDEは複数の線を利用して並行してデータを転送するため、IDEのケーブルは平たい太い形状です。対して、SATAは1本の線で接続します。またIDEのコネクタには複数のピンが設置されていて大きく、電源コネクターにもピンが設置されています。

SATAのコネクタ形状と、IDEのコネクタ形状には互換性がないため、SATA対応のパソコンにIDEは取り付けできません。また、現在はSATAが主流となっているため、IDE対応のHDDは現在ほとんど販売されていません。

インチサイズの規格の違い

HDDは大きさにも規格があり、主に以下の2つがあります。

- 2.5inch(インチ)

- 3.5inch(インチ)

HDDにはこの2つ以外の大きさもありますが、現在の主流サイズはこの2種類です。ここでは、それぞれの大きさの違いについて解説していきます。

2.5inch(インチ)

2.5インチのHDDは薄くコンパクトなため、主にノートパソコンに使用します。時代の流れによってパソコンのパーツは小型化が進んでおり、2.5インチは3.5インチよりも新しい規格です。

2.5インチは消費電力が少なく耐衝撃性に優れているため、小型のデスクトップPCやゲーミングPCに使用されることもあります。2.5インチは、大容量のSSDや外付けHDDの標準的なサイズでもあります。

パソコンに2.5インチのドライブベイしかない場合は、3.5インチのHDDを設置できません。

3.5inch(インチ)

HDDが普及し始めた1990年代から、主流の大きさです。デスクトップPCやNASなどのサーバー等のHDDとして使用されます。消費電力は2.5インチよりも多くなりますが、デスクトップPCにおいて消費電力が重視されることは少ないため、主流として使用されています。

記録できる容量が2.5インチよりも大きく、最大容量は20TBと大容量です。また、2.5インチに比べデータ通信速度も高速で常時可動性にも優れているため、パソコンを長時間稼働している方におすすめです。

3.5インチのドライブベイがある場合は、マウンタと呼ばれる大きさを変換する器具を使用すれば2.5インチも設置できます。

HDDの規格の選び方

HDDが不調になったり、容量不足になった場合は、換装することで改善することもあります。HDDを換装する場合は、それぞれの特徴や持っているパソコンの接続規格から選ぶ必要があります。

ここでは、HDDの接続規格と大きさに分けて、それぞれの選び方を解説します。HDDを選ぶ際には、このほかにも容量や回転数、キャッシュなどを確認する必要もあります。

以下の表を参考に、用途に合ったHDDを選びましょう。

| HDDの性能 | 選び方 |

|---|---|

| 容量 | データバックアップ用:1~3TB コスパ重視(容量単価が安い):6~8TB |

| データ転送速度(回転数) | 速度重視なら:7,200rpm 耐久性重視なら:5,400rpm |

| データ転送速度(キャッシュ) | ほとんど体感できないが同じ製品を比べる場合は大きい方が有利 |

接続規格の選び方

HDDの接続規格は、交換や増設を予定しているパソコンを確認し、対応した接続規格を選ぶ必要があります。

接続規格は、パソコンの取扱説明書やメーカーの公式サイトから確認できます。現在の接続規格はSATAが主流です。ここ数十年で発売されたパソコンであればほとんどがSATAですが、10年以上前に発売されたパソコン、初期・中期のWindowsXP、一部VistaのOSがプリインストールされているパソコンの場合はIDEの可能性が高くなります。

インチサイズの選び方

パソコンのHDDのドライブベイを確認し、2.5インチの場合は2.5インチを選びましょう。3.5インチのスペースがある場合は、2.5インチ、3.5インチどちらの大きさでも設置できます。2.5インチHDDを取り付ける場合は、変換マウンタを使用しましょう。

性能面では、2.5インチは小さいため、3.5インチと比較すると性能が劣ります。HDDの回転数は7,200rpmと5,400rpmがあり、回転数が高ければ高いほど性能が向上します。3.5インチの方が回転数も高く高性能ですが、3.5インチでも回転数が5,400rpmであれば、2.5インチと似た性能になります。

また、HDDは記憶容量が大きいほどより多くのデータを保存できます。一般的に3.5インチは2.5インチに比べて記憶容量が大きいです。3.5インチと2.5インチの最大記憶容量を比べると、3.5インチは2.5インチの約2倍の記憶容量があります。

データ転送速度に関しても、2.5インチよりも3.5インチの方が優れていることが多いです。3.5インチHDDは、回転数が同じでも外周の大きさが2.5インチよりも大きくなるため、外側に行くほど速度が上がります。

そのため大容量で転送速度が速いHDDが欲しい場合は、3.5インチを、省電力で省スペース、衝撃に強いHDDが欲しい場合は2.5インチが適しているといえます。

HDDの型番や規格の確認方法

HDDの型番や規格は、パソコンの取扱説明書やメーカーのWEBサイトで確認できますが、デバイスマネージャーからも確認できます。

まず、HDDの型番を確認する手順は、以下のとおりです。

- 「設定」の「システム」の「詳細情報」から「デバイスマネージャー」を選択する

- 「ディスクドライブ」から確認したいHDDを選択する

表示されているドライブ名が型番と製品名です。

次に、HDDの接続規格を確認する方法です。

- 表示されたドライブ名をダブルクリックする

- ドライブのプロパティを開く

- 「詳細」タブから「プロパティ」を開く

- 「列挙子」を選択する

HDDの場合、値の欄に「IDE」「SATA」などと表示されます。搭載されているストレージがSSDの場合は、「SCSI」などと表示され「SATA」などの接続規格を確認できません。

SSDの場合は、型番を検索し製品情報から接続規格を確認しましょう。

HDDの確認方法は、他にもHDDを一度取り出し、コネクタ形状を目視で確認したり、「CrystalDiskInfo」などのフリーソフトを利用する方法もあります。

HDDの接続規格が古い場合の対処法

接続規格が古いIDEの場合は、現在主流の接続規格SATAに対応したパソコンには接続できません。反対に、IDE対応のパソコンにSATAのHDDを接続することもできません。

ここでは、HDDの接続規格が古い場合の2つの対処法を紹介します。

IDEをSATAに変換する方法

IDEとSATAは、コネクタ形状が異なり互換性がありません。

しかし、変換コネクタを使用することで、異なる規格のHDDを接続できるようになります。ただし、データ転送速度は速度の遅いIDEの速度となります。

古いHDDを新しいパソコンに取り付けたい場合や、古いパソコンに新しいSATAのHDDを取り付けたい場合に、変換コネクタを使用して接続しましょう。

古いHDDからデータを取り出す方法

何年も前に購入した古いパソコンからデータだけを取り出したい場合、HDDの規格が異なれば新しいパソコンに接続できないためデータを取り出せません。しかし、変換アダプタを使えば、新しいパソコンに古いHDDを接続してデータを取り出せます。

デスクトップパソコンの場合は、ドライブベイに空きがあればSATAに変換するコネクタを使用しIDEのHDDを挿し込み、一時的に増設する形でデータを取り出しできます。ノートパソコンの場合は、ドライブベイに空きがないため、USB接続できる変換アダプタを用意する必要があります。

この変換アダプタにIDEのHDDをつなげば、パソコンにUSB接続するだけでIDEのHDDにアクセスできるようになります。IDEのHDDを外付けHDDのように、パソコンにUSB接続できるため手軽に古いデータを取り出せます。

USB接続は、パソコンのマザーボードに取り付けるよりも簡単なため、手軽にデータを取り出したい方にもおすすめです。

古いHDDを新しいパソコンに接続した後は、次の手順でデータを取り出しましょう。

- エクスプローラーを起動する

- ウインドウの左側で「PC」をクリック

- 接続している古いHDDをクリック

- 必要なデータを選択

- データを現在使用しているパソコンのハードディスクやUSBに取り出す

以上の方法で、古いHDDからデータを取り出しできます。データの取り出し漏れを防ぐためにも、ストレージに余裕がある場合はHDDを丸ごとコピーしましょう。

ただし、新しいパソコンが古いHDDのフォーマット形式に対応していない場合や、HDDが破損している場合は、正常に認識されない場合もあります。うまくデータにアクセスできない場合は、データ復旧業者への依頼も検討しましょう。

IDE規格のHDDならパソコンの買い替えも検討

IDE規格のHDDを使用している場合は、かなり古いパソコンです。

IDE規格のHDDはほとんど生産していないため、故障した場合には換装するのも難しいでしょう。HDDの寿命は3~5年と言われているため、IDE規格のHDDは寿命を迎えていることも多くなります。

IDE規格のHDDを搭載したパソコンを使用している場合は、HDDを換装するよりもパソコンの買い替えを検討しましょう。現在主流の接続規格はSATAとなっており、データ転送速度も高速です。そのため、パソコンを買い替えることで動きもサクサクと軽くなり、快適に作業できるようになります。

パソコンを買い替えた後は、故障したパソコンや古いパソコンを処分する必要があります。パソコンを処分するなら、無料で処分できるパソコン処分.comの利用がおすすめです。

パソコン処分.comは24時間365日、いつでもパソコンを段ボール箱に詰めて送るだけで処分できます。事前連絡不要のため、面倒な手続きは一切必要ありません。

データ消去は専門の知識を持ったスタッフが無料で対応してくれるため、例えばデータを取り出せないような故障したパソコンや古いパソコンでも安心して処分できます。

まとめ:HDDは古い規格と新しい規格の互換性がない!古いなら買い替えも検討しよう

HDDの接続規格は、SATAやSAS、IDEがあり、IDEは古い接続規格です。SATAとIDEでは互換性がないため、古いパソコンのIDE接続のHDDをSATA接続の新しいパソコンには接続できません。

HDDには、大きさの規格もあります。デスクトップパソコンは3.5インチ、ノートパソコンは2.5インチを使用していることが多いです。3.5インチのドライブベイには変換マウンタを利用して2.5インチを取り付けできますが、2.5インチのドライブベイには3.5インチを取り付けできません。

現在主流のSATA接続のHDDは、IDE接続よりもデータ転送速度が高速です。IDE接続のHDDを搭載した古いパソコンを使用している場合は、パソコンと買い替えることで快適にパソコンが使えるようになります。

パソコンを買い替えたら古いパソコンは、無料で利用できるパソコン処分.comでの処分がおすすめです。

SSDは、パソコンのデータを保存するストレージと呼ばれる場所です。処理速度の速さから、HDDに変わりストレージの主流になりつつあります。

パソコンを買い替える際には、SSDの容量を決める必要がありますが、どれくらいの容量があればいいのかわからない方もいるのではないでしょうか。

この記事では、SSDのおすすめ容量を用途別に解説します。SSD容量が不足する原因や起動しなくなった場合の対処法も併せて紹介しますので、SSD選びで困った際には参考にしてください。

【この記事でわかること】

- SSDのおすすめ容量は256GB

- Windowsには60GB程度の容量が必要

- SSDの容量の確認方法

- 容量不足になると処理速度が落ちる

- 容量不足を解消するにはデータを整理する

- SSDの容量不足なら換装やパソコンの買い替えもおすすめ

HDDとSSDの違いに関しては、下記記事でも詳しく解説しています。

どっちを選ぶ?HDDとSSDの違い!寿命や速度を徹底比較>>

SSDの用途別おすすめ容量を解説!

SSDの最適な容量は、どんなデータを保存したいのかによって変わります。一般的な用途であれば、SSDのおすすめ容量は256GBです。

SSDの容量が不足すると、パソコンが重くなるなど快適に作業できなくなります。またWindowsOSや必須アプリだけでも30~40GB程度の容量が必要なため、予算に余裕があればできるだけ大きい容量がおすすめです。

ここからは、どのようにパソコンを使いたいのか、用途によっておすすめのSSD容量を解説していきます。

128GBは最低限パソコンが起動できる程度

128GBでは、最低限パソコンが起動できる程度の容量です。しかし、動画保存はほとんどしない、インターネット閲覧も時々、メインはWordやExcelでの文書作成で、保存する量も多くない場合は、128GBのSSDでも使用できます。

ただし、SSDはWindowsOSや必須アプリだけでも30~40GB程度を消費し、Windows updateの際には空き容量が20GB程度必要な場合もあります。128GBで自由に使用できる容量は60GB程度になり、ほとんど自由に使用できません。

そのため、128GBではパソコンを使用しているうちに容量不足になる可能性もあります。予算に余裕がある場合や、できるだけ長い期間パソコンを使いたい場合は、256GBがおすすめです。

256GBは通常のビジネス利用や一般的な用途に最適

WordやExcelで文書を作成し、大量の文書や動画、画像の保存もする場合は、256GBのSSDがおすすめです。毎日のようにインターネットを閲覧し、ときどきゲームをする場合でも256GBあれば足りるでしょう。軽い動画や画像の編集も問題ないため、幅広い層におすすめの容量です。

しかし、ゲームを頻繁にプレイする場合や、4Kなどの高画質の動画を保存する場合などは、256GBでは足りなくなる可能性が高いです。パソコンの用途をよく考えて、ゲームや動画編集などに興味がある場合は、512GBや1TBのSSDを選んでおけばパソコンの買い替え回数を減らせます。

512GBは3Dゲームやクリエイティブ作業をするなら最低必要な容量

512GBあれば、Web制作やDTPなどのクリエイティブ作業をする際にも問題ない容量です。動画編集をする機会が多いと素材が増え256GBでは容量が足りなくなることがありますが、512GBあれば容量不足で悩むことも少なくなります。SSDは処理速度も速いため、快適に作業できるでしょう。

3Dゲームなど高画質のゲームをプレイしたい場合は、最低限必要な容量です。PCゲームは、1本インストールすると100GBの容量が必要な場合もあり、256GBでは数本のゲームしかインストールできません。512GBあれば複数のゲームをインストールできるため安心です。

そのため動画編集などのクリエイティブ作業が多い人や、3Dゲームをプレイしたい人、SSD容量に余裕が欲しい方には512GBがおすすめです。

1TBあれば存分にゲームプレイや動画編集ができる

3Dゲームを容量を気にせずインストールしたい場合や、頻繁に動画編集をする場合は、1TBの容量もおすすめです。512GBでは、ゲームをインストールする際にはSSDの空き容量が気になりますが、1TBあれば容量をほとんど気にすることなくインストールできます。

また、4K動画などの容量の大きな動画を編集する場合も1TBがいいでしょう。ただし、1TBのSSDは価格も高価になります。費用を抑えるためには、512GBのSSDを搭載し、外付けHDDを併用するといいでしょう。

Macにおすすめな容量

Macの場合も基本的に、Windowsと同じように容量を選ぶといいでしょう。Windows同様、最もおすすめは256GBですが、動画編集や画像編集、イラスト制作などを目的にしている場合は512GBを検討しましょう。

MacもWindows同様、全てのストレージを使用できるわけではありません。MacOSに15~30GB程度、OSのアップデートに約25GB程度、システムデータにも容量が必要なため、Macを動かすだけでも60GB程度の容量が必要です。

ただし512GBのMacは価格も高くなるため、256GBのMacを購入し外付けストレージを購入する方が費用も安くなります。

SSDの選び方に関しては、下記記事でも詳しく解説しています。

Windowsに必要な容量は意外と多い

Windowsのパソコンの場合、SSDの容量を全て自由に使用できるわけではありません。パソコンのストレージはCドライブがあり、CドライブにはWindowsOSがインストールされているためです。

というのもWindowsOSやインストールされているアプリにもSSD容量が必要なため、実際に使用できる容量は、それらの容量を差し引いたものになります。また、長年SSDを使用し続けると、SSDには一時的に保存されたキャッシュなどのデータが溜まり容量を圧迫します。ここでは、WindowsOSやアプリの容量について、わかりやすく解説します。

OSの容量

例えば、Windows10の場合に必要な容量は、32bit版でおよそ16GB、64bit版でおよそ26GBほどが必要です。

ただし、これは最低限必要な容量で、仮想メモリや休止ファイル、システムの復元などの設定によっては、さらに容量が必要になります。

WindowsOSは、Windows updateの際にも空き容量が必要です。特に大型アップデートとなると20GB以上の空き容量が必要となり、容量が足りない場合はアップデートできません。

SSDは空き容量が少なくなると処理速度も落ちるため、CドライブのSSD容量は20GB程度の余裕がある状態にしておきましょう。

アプリの容量

パソコンに初期インストールされているアプリも、Cドライブに保存されます。Windowsのパソコンは、セキュリティアプリやメーカーのアプリがプリインストールされていることがあり、購入してすぐにアプリによってSSDの容量が使用されています。

またWordやExcelなどのOfficeアプリ、ブラウザアプリなど必要なアプリによって10GB程度使用されています。プリインストールされているアプリは不要であれば削除でき、削除することで空き容量を増やすこともできます。

使用し続けるとキャッシュが溜まる

SSDは使用を続けていると、いつのまにか容量がいっぱいになっていることがあります。これは、ダウンロードしたファイルを削除していなかったり、ブラウザに一時的に保存されたキャッシュなどが溜まり続けるためです。

キャッシュとは、ブラウザで一度アクセスしたページに再アクセスする際に素早くアクセスできるように一時的に保存したデータのことです。キャッシュは削除しない限り、溜まり続けていつの間にか容量を圧迫していることも多いです。

また、Windowsアップデートの際に保存されるファイルもSSDを圧迫する原因になります。これらのデータ容量を併せると1年で5GB程度になると言われています。以上のことから、例えば128GBのSSDで64bit版のWindowsの場合、5年で自由に使用できる容量は128GB-26GB(OSの容量)-10GB(アプリの容量)-25GB(キャッシュ)-20GB(アップデートに必要な容量)=47GBとなり、あまり自由に容量を使用できないことがわかります。

SSDの容量やストレージの種類を確認する方法

パソコン内蔵のSSDや接続されているストレージは、設定もしくはエクスプローラーから確認できます。SSDが使用されている状況や空き容量、どんなアプリにどれだけの容量を使用しているのかもわかります。

接続しているストレージがSSDかHDDかわからない場合には、ストレージの種類も確認できます。それでは、それぞれの確認方法を詳しく解説します。

Windowsの設定から確認する

- 「スタート」から「設定」をクリック

- Windowsの設定で「システム」をクリック

- 左の項目から「記憶域」をクリック

右側「記憶域」の欄に「Cドライブの全体の容量」「使用容量」「空き容量」が表示されます。棒グラフで、SSDの使用容量は「青」、空き容量は「灰色」で表示されるため、一目で確認しやすくなっています。

さらに下に行くと、ドライブに保存されているデータの内容も表示されます。Cドライブ以外の容量を確認する場合は、さらに下にスクロールし「その他のストレージの設定」から「他のドライブの記憶域利用状況を表示する」をクリックします。

パソコンに接続されているストレージの一覧が表示され、それぞれ使用状況と空き容量を確認できます。さらに詳しく内容を見るには、確認したいドライブをクリックしてください。

ストレージの種類がSSDかHDDかわからない場合は、「設定」の「記憶域」から「ドライブの最適化」をクリックします。ドライブの最適化画面の「メディアの種類」にSSDか、HDDかが以下のように記載されています。

| ソリッドステートドライブ | SSD |

| ハードディスクドライブ | HDD |

| リムーバブルドライブ | USBメモリやSDカード |

エクスプローラーから確認する

- タスクバー(または「スタート」ボタンを右クリック)から「エクスプローラー」をクリック

- 「PC」の項目で下にスクロール

- デバイスとドライブを確認

デバイスとドライブに表示されている空き容量が、パソコンに内蔵されているSSDの空き容量です。ドライブが複数表示されている場合は、空き容量を知りたいドライブを右クリックし、プルダウンメニューに表示される「プロパティ」をクリックすれば、SSDの使用容量、空き容量、全体の容量を確認できます。

プロパティの円グラフでは、「青」が使用容量、「グレー」が空き容量が表示されるため一目で容量を確認することもできます。さらにプロパティの「ツール」タブをクリックし、「最適化」をクリックすれば、「メディアの種類」からストレージがSSDかHDDかも確認できます。

どちらの方法でもパソコンのストレージ容量の確認とともに、種類も確認できるので、活用してみてください。

SSDの容量不足になると不具合が起こる

SSDはパソコンのデータを保存する場所です。SSDが容量不足になると、あきらかにパソコンのパフォーマンスが低下し、最悪の場合は起動しなくなることもあります。

SSDの容量不足で起こる主な症状は、以下のとおりです。

- SSDの処理速度が低下する

- パソコンの起動が遅くなる

- Windows updateができなくなる

- データを保存できなくなる

- アプリをインストールできない

- SSDの寿命が縮む

SSDが容量不足になった場合の大きなデメリットは、初期速度の低下です。HDDはデータを上書きして保存しますが、SSDは新しい領域にデータを保存します。SSDはデータを保存するたびに新しい領域にデータを書き込むため、空き領域がなくなると古いデータを削除する時間がかかるようになります。そのため、SSDは空き容量が不足すると処理速度が低下します。

Cドライブの容量が不足した場合は、パソコンの起動が遅くなるなどの不具合も起こります。新しいデータを保存できない、アプリをインストールできないなど、パソコンをまともに使えなくなるでしょう。

また、Windows updateには20GB程度の空き容量が必要のため、空き容量が不足している場合は、アップデートが正常に実行されません。Windows updateは、最新のセキュリティの更新やバグの修正などのために必要です。アップデートが実行されないままパソコンを使用し続けると、ウイルス感染などのリスクがあり危険です。

SSDの容量不足は、SSDの寿命にも関わるともいわれています。SSDは、古いデータを消去して書き込みを繰り返すとフラッシュメモリが劣化していきます。ただし、SSDにはTBWと呼ばれる総書き込みバイト数が決まっており、その上限には余裕があります。よほど無茶な書き込みを繰り返さない限り、あまり心配する必要はありません。

SSDの容量不足を解消する方法

SSDが容量不足になると、処理速度が低下しパソコンをまともに使えなくなります。SSDの容量不足を解消するには、SSD内のデータを整理しましょう。

SSDの容量不足を解消するには、次の6つの方法がおすすめです。

- ゴミ箱を空にする

- 不要なアプリやゲームのアンインストール

- ディスククリーンアップ/ストレージクリーナーを実行する

- 復元ポイントを削除する

- 外付けストレージを使用する

- クラウドストレージを使用する

それぞれの方法を、詳しく紹介します。

ゴミ箱を空にする

古いデータをゴミ箱に移動するだけでは、SSDの容量不足は解消しません。ゴミ箱へ移動したデータは、パソコン内に断片的に残っています。そのため、ゴミ箱にデータを入れたままにしておくと断片データが蓄積し、SSDの容量を圧迫する原因になります。

ゴミ箱を完全に空にするには、デスクトップから「ゴミ箱」を右クリックし、「ゴミ箱を空にする」を選択すれば完全に空にできます。

不要なアプリやゲームのアンインストール

不要なアプリやプレイしていないゲームがあれば、削除しましょう。Windows10の場合、アプリやゲームをアンインストールする方法は、以下の3つがあります。

- スタートメニューから不要なアプリを右クリックして「アンインストール」を選択

- 「設定」から「システム」、「アプリと機能」画面から不要なアプリを選択し「アンインストール」

- コントロールパネルの「プログラムと機能」画面から「アンインストール」

なお、設定のシステムからアプリを表示すると、アプリが占める容量が表示され、容量の大きいアプリから並べ替えることもできます。容量の大きなアプリからアンインストールすれば、効率よく空き容量を増やせます。

ディスククリーンアップ/ストレージクリーナーを実行する

SSD内の不要なデータは、「ディスククリーンアップ」を実行すれば削除できます。クリーンアップしたいデータは自由に選択できるため、不要なデータを選んで削除しましょう。

【ディスククリーンアップの実行方法】

- 「スタート」ボタンをクリック

- 「Windows管理ツール」を開く

- 「ディスククリーンアップ」をクリック

- 不要なデータのチェックボックスにチェックを入れる

- 「OK」をクリック

- 「これらを完全に削除しますか?」から「ファイルの削除」を選択

Windows10/11の場合はストレージセンサーを活用すれば、定期的にキャッシュやゴミ箱にあるファイルを削除できます。ストレージセンサーは、初期設定ではオフになっているため、必要な場合は以下の手順で設定しましょう。

【ストレージセンサーの設定方法】

- スタートメニューから「設定」をクリック

- 「システム」をクリック

- 「記憶域」をクリック

- 「ストレージセンサー」を「オン」にする

ストレージセンサーは、すぐに実行もできます。「ストレージ センサーを構成するか、今すぐ実行する」をクリックし、「今すぐクリーンアップ」をクリックすれば、終了です。

復元ポイントを削除する

「復元ポイント」とは、Windowsに不具合があった場合にシステムを復元するためのバックアップで、復元ポイント作成時のデータが保存されています。復元ポイントが複数ある場合は、最新のデータを残して古いデータを削除しましょう。一度削除した復元ポイントはもとに戻せないため、慎重に行いましょう。

最新の復元ポイントを残して、古い復元ポイントを削除する方法は、以下のとおりです。

- タスクバーから「エクスプローラー」をクリック

- 画面左側から「PC」をクリック

- 「デバイスとドライブ」欄から、システムがインストールされたドライブ(通常はCドライブ)を右クリック

- 「プロパティ」をクリック

- 「全般」タブから「ディスクのクリーンアップ」をクリック

- 「説明」欄から「システムファイルのクリーンアップ」をクリック

- しばらく待つ

- 「その他のオプション」タブから「システムの復元とシャドウコピー」欄「クリーンアップ」をクリック

- 「最新のシステム復元ファイル以外の古い復元ファイルを削除しますか?」と表示されたら「削除」をクリック

- 「OK」をクリック

- 「これらのファイルを完全に削除しますか?」というメッセージが表示されたら「ファイルの削除」をクリック

参考:NEC Windows 10で復元ポイントを削除する方法

外付けHDDを使用する

SSDが容量不足の場合や、大容量のSSDが高価で予算に合わない場合は、外付けHDDがおすすめです。SSDのデータを外付けHDDに移行することで、SSDの空き容量を増やし容量不足を解消できます。

外付けHDDを使用することで、OSの起動は処理速度の速いSSDで、データ保存は容量単価の安いHDDを使用するというように使い分けもできます。

クラウドストレージは、インターネット環境がない場所ではデータを取り出せませんが、外付けHDDであればインターネットに接続していない状態でも使用できます。緊急時にも出たーを取り出しできる、セキュリティ面でも安心という点から人気があります。

クラウドストレージを利用する

クラウドストレージにSSDに保存したデータを移行すれば、SSDの空き容量を増やせます。クラウドストレージとは、インターネット上にあるストレージに、データを保存できるサービスです。クラウドストレージは無料で利用できるものもありますが、ほとんどが月額料金を支払うサブスク型のサービスです。

おすすめのクラウドストレージは、以下の3つです。

- Google Drive

- iCloud Drive

- OneDrive

Google DriveはGoogleが提供するクラウドストレージで、月間15GBまでは無料で利用できます。iCloud Driveは、Appleが提供するサービスのためMacを利用している方に、OneDriveはMicrosoftが提供するサービスのためWindowsを利用している方におすすめです。

それぞれ無料で利用できるプランもあるため、まずは無料で試してみて自分に合ったサービスを選びましょう。

容量不足でアプリが起動しない場合はSSDを換装

SSDが容量不足になると、アプリが起動しない、アプリの動作が不安定になることがあります。削除するデータがない場合は、容量の大きなSSDに換装しましょう。

SSDには寿命もあるため、長く使っている場合は交換すれば、安心して使用できます。SSDは容量の大きいものは高価ですが、最近では単価が下がり以前よりも価格も安くなっています。

しかし、SSDの換装は、ある程度パソコンの知識も必要です。難しい場合は、大容量のSSDを搭載したパソコンへ買い替えも検討しましょう。長期間使用したパソコンの場合、SSDだけを交換しても、別のパーツに不具合が起こる可能性もあります。

パソコンを買い替えればSSDを換装する手間もなく、快適にパソコンが使用できるようになるでしょう。最近ではSSDとHDDを両方搭載したモデルもあります。例えば、SSDにはOSやアプリ、ゲームなどを、HDDには画像や動画のデータを保存することで、アプリやパソコンを高速で起動しつつ、大量のデータを保存することもできます。

パソコンを買い替えたら、古いパソコンの処分が必要です。パソコンを手軽に処分するなら、無料で利用できるパソコン処分.comがおすすめです。

パソコン処分.comでは、不要になったパソコンを箱詰めして送るだけで処分できます。持ち込みも可能で、事前の連絡は必要ありません。データ消去も無料のため、費用が一切かからないこともポイントです。

SSDの容量偽装の確認方法はある?

最近増えているのが、SSDの容量偽装です。容量偽装とは、256GBのSSDとして販売しているにもかかわらず、実際は16GBのUSBが搭載されているなどのことです。

容量偽装のSSDは、実際の容量以上の書き込みはできません。最悪の場合は、データがクラッシュすることもあります。容量偽装のSSDは、海外メーカー製で大手通販サイトで販売していることが多いため、新しいSSDを購入する際には注意しましょう。

しかしながら、実際に手に取ることができない通販サイトで購入すると、SSDの容量偽装を見分けるのが難しいのが現状です。

容量偽装のSSDを購入しないためには、他サイトよりも異常に安いSSDは購入しない、不安な場合は国内メーカーのSSDを購入するなどを覚えておきましょう。また外付けHDDやクラウドストレージ等を利用し、大切なデータを複数個所に分けておけば万が一の場合でも安心です。

まとめ:SSDの容量は256GBがおすすめ!容量不足ならパソコンの買い替えも検討

SSDの最もおすすめの容量は、256GBです。256GBあれば、WordやExcelなどのOfficeアプリやインターネット閲覧はもちろん、軽い動画や画像の編集、ゲームプレイも可能のため、幅広い層におすすめの容量です。

ただし複数のゲームをプレイしたい場合や、動画編集する機会が多い場合は512GBあれば安心です。SSDが容量不足になると、パソコンが重くなるなど不具合が起こるため予算に余裕があれば大容量のSSDがおすすめです。

しかし大容量のSSDは高価なため、外付けHDDやHDDとの併用も活用しながら、SSDを圧迫しないように工夫しましょう。根本的にSSDの容量が不足している場合は、パソコンの買い替えもおすすめです。大容量のSSDを搭載したパソコンに買い替えれば、全ての問題が一気に解決するでしょう。

パソコンを買い替えたら、古いパソコンの処分はパソコン処分.comがおすすめです。事前連絡不要でパソコンを送るだけのうえにデータ消去も無料のため、一切手間がかからないことも魅力です。

パソコンのメモリは、パソコン作業を一時的に記録する場所で、パソコンにとって重要なパーツです。パソコンのメモリが不足すると、パソコンが重くなる、突然フリーズするなどの不具合が起こります。

しかし、いつも使っているパソコンのメモリ容量がわからない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、パソコンに搭載しているメモリの確認方法やおすすめ容量、容量不足の際に空ける方法も解説します。ぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】

- パソコンのメモリ容量の単位はバイト

- WindowsとMacの容量確認方法

- おすすめのメモリ容量は8GB以上

- メモリが足りないはパソコンが重くなる

- メモリ容量を空ける方法

- メモリの増設方法

パソコンのメモリとは?単位は何?

パソコンのメモリは、パソコンの作業中に情報を一時的に記憶しておく場所です。SSDやHDDなど、長期的な情報を保存するストレージとは異なります。

メモリにはRAMとROMがあり、ROMは読み取り専用のメモリです。RAMは、読み込み・書き出しができるメモリで、一般的にパソコンのメモリとはRAMを指します。

メモリの容量は、「GB」(ギガバイト)「MB」(メガバイト)などで表されます。この「バイト(byte)」(Bと表現される)は、情報量を表す単位で1Bは1バイトと読みます。

パソコンのメモリ容量は、1キロバイトが1,024バイトです。1Bはかなり軽い容量で、日常的に使用するデータ容量は、MBやGBといった大きな容量になります。

それぞれの容量の単位の関係は、以下のようになります。

| 容量 | 容量の関係 |

|---|---|

| 1KB(キロバイト) | 1,024バイト |

| 1MB(メガバイト) | 1,024KB(約100万バイト) |

| 1GB(ギガバイト) | 1,024MB(約10億バイト) |

| 1TB(テラバイト) | 1,024GB(約1兆バイト) |

パソコンのメモリに関しては、下記記事でも詳しく解説しています。

パソコンのメモリとは?ハードディスクとの違いもわかりやすく解説>>

メモリ容量が足りない場合に起こること

パソコンのメモリは、作業机に例えられます。例えば、作業机に本や資料が山積みになると、作業する場所がなくなり効率良く作業できなくなります。

同じようにパソコンでもメモリ容量が足りなくなると、パソコンに以下のような不具合が起こるようになります。パソコンの不具合は、メモリ不足だけが原因とは限りませんが、原因の一つとして考慮してみましょう。

- パソコンが重くなる

- ファイルが開かなくなる

- パソコンが突然フリーズする

- 突然電源が落ちる

メモリが足りなくなると、同時に複数のデータを処理できなくなります。そのため、たくさんのデータを一度に処理しようとするとパソコンの動作が重くなってしまいます。

パソコンが重くなると、動画がスムーズに再生されない、複数のアプリケーションを同時に開けない、Webサイトの表示に時間がかかるなどパソコン作業に支障をきたします。

メモリはCPUが処理する際に一時的にデータを保存する場所のため、パソコンを使用していない状態ではメモリに空きがあります。ブラウザやアプリケーションを起動すると、その処理のためにメモリ領域が使用されます。

メモリ領域がいっぱいの状態で別のアプリケーションを立ち上げようとしても、空きがなければ立ち上げられないため、その分パソコンの動作が遅くなります。つまり、複数の作業を同時に行う場合は、メモリ容量が多いほど有利になります。

パソコンのメモリ容量の確認方法

現在使用しているパソコンのメモリ容量が不足すると、パソコンが重くなるなどの不具合が起こります。

不具合の原因がメモリ不足にあるのかを調べるためには、現在搭載しているメモリ容量やメモリの使用状況を確認する必要があります。

パソコンに搭載してるメモリを確認すれば、そのパソコンに搭載しているメモリ容量や現在の使用容量を確認できるため、メモリ増設が本当に必要かを判断できます。

ここでは、WindowsとMacそれぞれのメモリの確認方法について解説します。

Windowsの確認方法

まずはWindows10、11の場合の、2つの確認方法を紹介します。

【スタートから確認する方法】

- 「スタート」ボタンを右クリック

- 「システム」をクリック

- 「設定」が表示される

- バージョン情報のデバイスの仕様を確認

- 「実装RAM」の横に記載されている「○○GB」を確認

この「○○GB」がパソコンに搭載されているメモリ容量です。さらに、使用可能なメモリ容量も記載があり、メモリの使用状況も確認できます。

【タスクマネージャーで確認する方法】

Windowsではタスクマネージャーを起動すれば、メモリの状況をより詳しく確認できます。

- ショートカットキー「ctrl」+「shift」+「esc」(もしくは「スタート」を右クリック)でタスクマネージャーを起動

- 「パフォーマンス」タブを開く

パフォーマンスタブを開くと以下のように、メモリ状況が表示されます。

右上の赤枠部分に、搭載しているメモリ容量が表示されます。

右下の赤線部では、メモリを挿すスロット数を確認できます。画像では2/2と表示されているため、2つのスロットにメモリが2枚挿し込んであることを表しています。

表の左下の赤線部には、現在のメモリの使用状況が表示されます。画像では、16GB中8.0GBを使用していることがわかります。

この使用状況から、パソコンの不具合がメモリ不足によるものかが判断できます。使用可能なメモリがほとんどない場合は、メモリ不足によってパソコンの不具合が起こっている可能性があり、メモリ増設などの対策をすることによって不具合が改善する可能性があります。

Macの確認方法

Macでは、メモリを確認する方法が2つあります。

【メニューバーから確認する方法】

- メニューバーのAppleマークをクリック

- 「このMacについて」をクリック

- 「メモリ」タブをクリック

- メモリ容量やメモリスロット数を確認する

【アクティビティモニタで確認する方法】

- Finderの「アプリケーションフォルダ」をクリック

- アクティビティモニタを起動

- 「メモリ」タブをクリック

- 「物理メモリ」を確認

物理メモリは、搭載されているメモリ容量を表します。使用しているメモリ容量は、使用済みメモリの項目で確認できます。

メモリプレッシャーでは、メモリがどの程度効率的に使用されているのかがグラフに表示されます。通常緑ですが、メモリ圧縮などで負荷がかかると黄色に、メモリ不足になると赤色に変化します。

参考:Apple Macのアクティビティモニタでメモリの使用状況を表示する

おすすめのメモリ容量の目安は?

パソコンを快適に使用するためには、搭載するメモリの容量によって左右されます。ただしメモリ容量が大きくなるほど価格も高くなるため、パソコンの価格を抑えるためには必要なメモリ容量を見極めることも大切です。

パソコンに必要なメモリ容量は、パソコンを使ってどのようなことがしたいかの用途によって決まります。ここからは、パソコンの用途別のおすすめメモリ容量を解説します。

4GBは単体の作業向き

4GBは、パソコンのメモリの最低容量です。インターネットを閲覧するだけ、Officeソフトで簡単な書類作成するだけ、ビデオ通話をするだけなど、単体の作業だけする場合は4GBもメモリでも問題ありません。

GoogleChromeなどはのWebブラウザの使用には、多くの容量を消費しないため動画サイトの閲覧やネットショッピングなども4GBで十分です。

メモリ4GBのパソコンは低価格で手に入ることが多く、インターネットが見られるパソコンが欲しい方やWeb会議だけしたいという方におすすめです。

8GBは最もおすすめの容量

パソコンの最もおすすめのメモリ容量は、8GBです。容量選びに迷ったら、とりあえず8GBを選んでおけば問題ありません。

8GBのメモリがあれば、複数タブを開いてのインターネット閲覧、Web会議しながら資料作成など、複数作業を同時に行っても問題ありません。軽めのゲームのプレイやプログラミングなどにも活用できるので、いずれプログラミング学習を始めたいという方にもおすすめです。

最近のパソコンは、安価なものを除き8GBのメモリを搭載しているので、あまり迷うこともありません。ただし、3Dオンラインゲームのプレイや動画編集など重いデータを扱う場合は、メモリ不足になることもあるため、16GBのメモリを検討しましょう。

16GBあれば高度な処理やゲームもプレイできる

パソコンで動画編集など高度な処理をしたい方は、16GBのメモリがおすすめです。

特に4Kなどの重いデータを扱う場合、大きいメモリ容量が必要です。メモリ容量が大きければ、動画のエンコードなどの作業時間が短縮するため、効率よく作業を進められます。

また16GBのメモリがあれば、ほとんどの最新ゲームをサクサクとプレイできます。8GBのメモリではゲームを動かすことはできますが、プレイするゲームによっては推奨メモリ以下の場合もあります。ゲーミングPCを購入する場合は、最低16GBのメモリが必要と覚えておきましょう。

32GB以上はゲーム配信など負荷の高い作業向け

32GB以上のメモリは、4Kや長時間の動画編集など、負荷の高い作業をしたい方におすすめです。ゲームをプレイしながら配信したい、複数のゲームを同時に起動したいなど、負荷の高い作業を複数同時に行うこともできます。

ただし、32GBのメモリはオーバースペックの場合もあります。メモリが大きすぎても、体感速度は速くなりません。32GBのメモリを搭載したパソコンは、ハイスペックで価格も高くなります。用途をよく考えて選びましょう。

メモリの選び方に関しては、下記記事でも詳しく解説しています。

ゲーミングPCに必要なメモリ容量は?増設方法やメリットも解説>>

メモリ容量を空ける方法

メモリ不足になると、パソコンに不具合が起こります。メモリ不足を解消するには、メモリ容量を空ける必要があります。

簡単なことでメモリ容量を空けることもできるので、まずは紹介する以下の方法を試してみましょう。

- 不要なアプリを閉じる

- 周辺機器を取り外す

- 不要なアプリやファイルを削除する

- バックグラウンドアプリを停止する

- デフラグを実行

- 外付けハードディスクを使用する

それぞれの方法を、詳しく紹介します。

不要なアプリを閉じる

メモリは複数の作業を同時に行うと、多くの容量を消費します。そのため、メモリ不足を感じた場合は、まず開いている不要なアプリやソフトを閉じましょう。

特に、動画や音楽の再生アプリや、動画編集ソフトなどはメモリ容量を多く消費するので、使用していない場合は、閉じておきましょう。

周辺機器を取り外す

パソコンの周辺機器は、取り付けているだけでメモリ容量を消費します。メモリ不足で困った場合は、不要な周辺機器を取り外してみましょう。USBメモリや外付けハードディスクなど、不要な場合は取り外すことで、メモリ容量を空けられる可能性があります。

不要なアプリやファイルを削除する

メモリやアプリはパソコン内のストレージに保存されますが、ストレージ容量がいっぱいになるとメモリ容量も消費するようになります。そのため、不要なアプリやファイルを削除し、ストレージ容量を空ければメモリ容量も空けられます。

パソコン内のアプリは「コントロールパネル」から確認できます。「コントロールパネル」でアプリを確認し、不要なアプリがあれば「プログラムのアンインストール」をクリックし削除しましょう。あらかじめインストールされているアプリは、アンインストールするとパソコンに不具合が起こる場合もあります。アンインストールしても問題ないアプリであることを確認してから、削除しましょう。

参考:Microsoftサポート Windows でアプリとプログラムをアンインストールまたは削除する

バックグラウンドアプリを停止する

パソコン動作中は、画面に表示されていなくてもバックグラウンドで動作を続けているアプリやソフトがあります。複数のバックグラウンドアプリが実行していると、メモリ容量を消費するため、停止することでメモリ容量を空けられ消費電力も抑えられます。

【バックグラウンドアプリの停止方法】

- 「Windows」キーを右クリック

- 「設定」をクリック

- 「プライバシー」をクリック

- 「バックグラウンドアプリ」をクリック

- 実行中のアプリ一覧の中から不要なアプリをオフにする

デフラグを実行

パソコンを長い間使い続けると保存されたデータが分断され、メモリ使用量が多くなります。デフラグは断片化したデータを整理して、メモリ使用量を減らすための方法です。

デフラグを実行する前には起動しているプログラムはすべて終了し、パソコンに負荷をかけないために他の作業は中断しましょう。

【デフラグの実行方法】

- スタートメニューから「すべてのプログラム」を選択

- 「システムとセキュリティ」をクリック

- 「管理ツール」下の「ドライブのデフラグと最適化」をクリック

- 「最適化」をクリック

外付けハードディスクを使用する

外付けハードディスクを使用すれば、ストレージの空き容量を増やせるため、メモリ不足を解消できる可能性があります。

外付けハードディスクには、容量や大きさなどに種類があります。ポータブルタイプを選べば、いつでもデータを持ち運びできるため便利です。据置型は、大容量のハードディスクを安価で購入できるため、保存したいデータ容量が大きい場合におすすめです。

用途に合わせて外付けハードディスクを選び、ストレージ内のデータを整理してみましょう。

メモリは増設もできる!増設方法を解説

パソコンのメモリ容量を空ける対策をしても、メモリ不足が解消しない場合は、メモリの増設を試してみましょう。パソコンのメモリが足りない場合には、増設や交換ができます。

メモリを増設すれば、根本的にメモリ不足を解消できます。ここでは、メモリ不足を解消するための増設方法や注意点を解説します。

メモリが増設できるか確認

メモリ増設する場合、まずパソコン本体がメモリ増設できることを確認しましょう。メモリスロットの状況は、パソコンのタスクマネージャーや取り扱い説明書から確認できます。パソコンに空きスロットがあることがあれば、メモリ増設が可能です。空きスロットがない場合は、搭載しているメモリを取り外し交換する必要があります。

ノートパソコンには、メモリが基盤に直付けしてある、裏蓋がないなどでメモリを増設できないモデルもあります。14インチ以下のノートパソコンは、オンボードメモリのみでメモリスロットがなく増設不可のモデルも多くなります。メモリ増設できないパソコンの場合は、パソコンの買い替えが必要です。

最大容量までしか搭載できない

パソコンは、搭載できるメモリの最大容量が決まっています。使用しているパソコンの説明書などで、搭載できるパソコンの最大メモリ容量を確認しましょう。パソコンは最大メモリ容量までしか認識できないため、最大容量以上のメモリを搭載しても意味がありません。

また、搭載しているOSによってもメモリの最大容量に決まりがあります。Windows10 32bitの場合、搭載できる最大のメモリ容量は4GBです。それ以上のメモリを搭載しても、OSの仕様で認識しません。そのため、Windows10 32bitを使用している場合でメモリを4GB以上に増設したい場合は、64bit版にアップグレードする必要があります。

64bitは、各エディションによって最大容量が異なり、HOMEで最大128GB、Proで最大2TBのメモリを認識できます。最大容量を超えるメモリを搭載しても、OSは認識できないため過剰なメモリ容量は無駄になります。

増設するならデュアルチャンネル

デュアルチャンネルとは、同じ規格・同じ容量のメモリを2枚挿しすることです。デュアルチャンネルにすることで、CPUやメモリのデータ処理速度を高速化できます。

例えば、16GBのメモリに増設したい場合、16GBのメモリを1枚挿すよりも、8GBのメモリを2枚挿す方がデータ処理速度が向上します。そのため、メモリを増設する場合は、同じ規格、同じ容量のメモリを2枚購入するのがおすすめです。

増設するメモリは容量が混在しても大丈夫?

メモリを増設する場合は、同じ規格・容量のメモリを購入し増設するのが基本です。しかし、同じ規格で容量が異なるメモリを増設しても認識します。

例えば、4GBのメモリに8GBのメモリを増設すると、12GBのメモリとして認識されます。内容は、4GBのデュアルチャンネルと4GBのシングルチャンネルとなります。(4GB×4GB、4GB)

基本的には同じ容量のメモリを増設するのがおすすめですが、シングルチャンネルのままよりも、メモリを増設した方がパソコンのパフォーマンスが向上するため、同じ規格のメモリがあれば、容量が異なる場合でも増設するのがおすすめです。

メモリの増設方法

パソコンのメモリが増設できることがわかったら、メモリを増設しましょう。メモリは静電気に弱いパーツのため、作業前は金属部分に触れるなどして静電気を除去しましょう。静電気防止手袋等を使用するのもおすすめです。

メモリ増設は比較的簡単な作業ですが、PCケースのふたを開けてパーツ交換や増設をするとメーカー保証の対象外になる場合もあります。メモリ増設のためにはある程度のパソコンの知識も必要になるため、トラブルを回避したい場合はパソコンの買い替えを検討しましょう。

【メモリ増設の手順】

- パソコンの電源を落とし、電源ケーブルを抜いてしばらく放電する

- 本体のカバーを開ける

- メモリを挿し込むスロットを確認し、アームを外側に倒す

- スロット内の突起とメモリの切り欠き部分が合うようにメモリを挿し込む

- メモリを垂直にスロットに挿す

- 両側の固定具が上がり固定されたことを確認する

- カバーを閉める

- パソコンの電源を入れメモリ容量が増えていることを確認する

まとめ:メモリ容量は8GBがおすすめ!メモリ不足なら買い替えもおすすめ

メモリ容量は、パソコンのタスクマネージャーで確認できます。タスクマネージャーでは、空きスロットや使用状況が確認できるため、ときどき確認してみるのもいいでしょう。

パソコンのメモリ容量は8GBがおすすめです。8GBあれば、一般的な用途であれば問題なく使用できます。ただし、ゲームや動画編集したい場合は、16GBのメモリが適しています。

メモリ不足の場合は、メモリの容量を空ける、増設するなどの対策をしましょう。メモリ増設が難しい場合は、新しいパソコンへの買い替えも検討しましょう。新しいパソコンに買い替えれば、パソコンの不具合が一気に解消する可能性もあります。

パソコンを買い替えたら、古いパソコンは処分する必要があります。パソコンを処分するなら、無料で処分できるパソコン処分.comがおすすめです。24時間365日、いつでもパソコンを段ボール箱に詰めて送るだけで事前連絡も不要のため、面倒な手続きは一切必要ありません。

データ消去は専門の知識を持ったスタッフが無料で対応してくれるため安心です。パソコン処分なら手間も費用もかからない、パソコン処分.comを検討してみてください。

オンラインゲームをもっとうまくプレイしたい方や、打ち心地の良いキーボードがほしい方におすすめなのがメカニカルキーボードです。

メカニカルキーボードは一般的なキーボードと比較すると価格が高くなりますが、独立したキーによって、正確なタイピングや高い耐久性があることがメリットです。

この記事では、メカニカルキーボードが気になる方のために、特徴や選び方をわかりやすく解説します。記事の最後には、用途別のおすすめを8つ紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

【この記事でわかること】

- メカニカルキーボードの特徴

- 軸の種類について

- メカニカルキーボードの選び方

- おすすめメーカーとキーボード

メカニカルキーボードとは

メカニカルキーボードとは、1つ1つのキーが独立した構造のキーボードのことです。ノートパソコンなどに採用されている「パンタグラフ方式」や「メンブレン方式」などに比べて、タイピングの正確性や耐久性に優れているのが特徴です。

メカニカルキーボードはキーが独立しており、押し込んだ瞬間に入力が確定するため、タイピングの正確性が高まります。キーが独立しているためカスタマイズ性に優れ、壊れたキーだけを取り換えれば長く使い続けることもできます。

スイッチには、青軸、赤軸、茶軸、黒軸などの種類があり、それぞれキーの打鍵感やクリック音に違いがあります。そのため、自分の好みに合ったキータッチを選べることも特徴です。

スイッチに金属パーツを使用しているため、一般的なドームスイッチよりも寿命が長く耐久性も高いです。通常のキーボードと比べると高額ですが、耐久性の高さから長期的に考えるとお得とも言えます。

このような特徴からメカニカルキーボードはパソコン作業が多いライターや、反応速度の速さが重要なゲーマーに最適です。

メカニカルキーボードの軸の種類

メカニカルキーボードのスイッチには、使用される素材によって軸の種類があります。軸の種類によって打鍵感やクリック音が異なるため、自分の好みや使用目的に合わせて選べます。主な軸の種類は以下の通りです。

- 赤軸

- 青軸

- 茶軸

- 黒軸

軸選びはメカニカルキーボードの選び方の重要なポイントのため、まずはそれぞれの軸の違いについて確認しましょう。

赤軸は軽くて静音性が高い

赤軸は、軽い打鍵感と静音性が特徴です。4種類の中では最もキーが軽く、力を入れずに押し込めます。そのため長時間使用しても手が疲れにくく、高速なタイピングが可能です。静音性が高いため、静かな環境での使用にも最適です。

マイクでもタイピング音を拾いにくいため、オンライン会議やゲーム実況などマイクを使いながらタイピングをする人にもおすすめです。赤軸は、オンラインゲームや文章作成などで長時間作業する方に向いています。

青軸は打鍵感やクリック音が強い

青軸は打鍵感が強く、カチカチとした音がする種類です。押下圧が強く、クリック感があり、タイプ音もしっかりとしています。反発力も強く、スイッチを押している感覚がしっかりとあるため、タイプミスの軽減にも繋がります。

音の大きさやカチカチした感触が苦手な方には不向きですが、タイピングの快感を味わいたい方や、リズム感のある音を楽しみたい方におすすめです。

茶軸は初心者におすすめ

茶軸は、赤軸と青軸の中間の打鍵感とクリック音です。程良いクリック感と音があり、スムーズにタイピングを進められます。

青軸よりも静音でありながら、赤軸よりもタイピングの快感を味わえるため、幅広い用途で使用できます。メカニカルキーボードを初めて使う初心者にもおすすめの種類です。

黒軸は打鍵感があり静か

黒軸は、赤軸のキーが重くなった種類でしっかりとした打鍵感が特徴です。他の軸と比べて押下力が大きく強い反発力があるものの、クリック感や音があまりありません。

押しやすく手が疲れにくいため、長時間の作業に適しています。特に、ゲームのプレイやプログラミングなど、正確な入力が求められる作業におすすめです。

メカニカルキーボードの軸の種類についてわかったら、次に選び方を見ていきましょう。

メカニカルキーボードの選び方

メカニカルキーボードは、独立したキーが特徴です。メカニカルキーボードを選ぶ際には、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。

- 軸の種類

- 接続方式

- 打鍵感

- サイズ

- キー配列

- 用途

- 価格

それぞれ、詳しく解説します。

ゲーミングキーボードの選び方は、下記記事でも詳しく解説しています。

【徹底解説】ゲーミングキーボードはどれを買えばいい?種類と選び方を解説!>>

軸の種類で選ぶ

メカニカルキーボードには、赤軸、青軸、茶軸、黒軸といった軸の種類があります。赤軸は軽い打鍵感と適度な静音性、青軸は打鍵感が強くカチカチとした音が出るのが特徴です。

茶軸は赤軸と青軸の間の程良い打鍵感と音があり、初心者の方にもおすすめです。黒軸は、赤軸のキーが重くなっており、静音性がありながらしっかりとした打鍵感が特徴です。用途ごとのおすすめの軸の種類は、以下の通りです。

| 用途 | おすすめの軸タイプ |

| タイピング音が大きくても良い方、打鍵感がほしい方 | 青軸、茶軸 |

| タイピング音が気になる方 | 赤軸、黒軸 |

| 高速タイピングをしたい方 | 赤軸、黒軸 |

メカニカルキーボードを購入する前に、軸の種類を試してみるのもおすすめです。家電量販店やパソコンショップなどでは、試し打ちができることがあります。また、インターネット通販で購入する場合は、返品可能な商品を探してみるのも良いでしょう。

接続方式で選ぶ

メカニカルキーボードの接続方式には、有線と無線(ワイヤレス)があります。有線は、安定した接続が可能で、遅延が起こりにくくなります。一方、無線はケーブルがないため、制限なく自由に使用できますが、安定した接続が難しく遅延が発生する可能性があります。

無線の場合は、電池式か充電式かも確認しましょう。電池式の場合は、電池切れでも電池交換ですぐに使用できます。充電式の場合は、充電が必要ですが繰り返し使用できます。ゲーマーなら遅延が起こりにくい、有線タイプがおすすめ。デスク周りをすっきりさせたいなら無線(ワイヤレス)タイプがおすすめです。自分の使用環境や好みに合わせて、接続方式を選びましょう。

打鍵感や打鍵音で選ぶ

打鍵感や打鍵音は、キーボードの選び方で最も重要な項目です。メカニカルキーボードは、特定のキーだけを自由にカスタマイズできるため、実際に使ってみて好みの打鍵感に近づけていくのもおすすめです。

それぞれの軸によって打鍵感が異なりますが、打鍵感は好みによります。実際に使ってみて、心地よい打鍵感があるものを選ぶと良いでしょう。

メカニカルキーボードの打鍵音は、他と比較すると総じて大き目です。比較的打鍵音の静かな赤軸でも音は出るため、音が気になる場合は静音性の高いモデルを選びましょう。

キーボードのサイズで選ぶ

メカニカルキーボードには、フルサイズ、テンキーレス、65%、60%といった種類があります。

フルサイズは一般的な大きさで、数字入力がしやすいテンキーや各種機能が簡単に使えるファンクションキー、HOMEキー群などもついています。

フルサイズからテンキーがなくなったものがテンキーレスです。65%は、英語配列に多いサイズで、ファンクションキーやHOMEキー群がありません。60%は最もコンパクトなサイズです。方向キーやDelete/Page Up/Page Downなどのキーもありません。

表計算などの数字入力が多い場合は、数字入力がしやすいテンキーが付いたフルサイズがおすすめです。文章作成やゲームプレイが目的の場合は、コンパクトなテンキーレスタイプを選ぶのも良いでしょう。

キー配列で選ぶ

メカニカルキーボードのキー配列は、日本語(JIS)配列と英語配列があります。日本語(JIS)配列は、日本語がスムーズに入力できる配列になっています。国内で販売されているパソコンの多くは、日本語配列を採用しており、「半角/全角」や「変換」などのキーがあります。日本語でのタイピングが多く、特にこだわりがない場合は、日本語配列がおすすめです。

一方、英語配列は、アルファベットで入力しやすく、「半角/全角」や「変換」などのキーがありません。英文でのタイピングが多い方や、プログラミングなど英語入力が多い方におすすめです。

用途に合わせた機能で選ぶ

メカニカルキーボードには、バックライトやマクロキーといった機能が付いているものもあります。自分の用途や好みに合わせて、必要な機能を選びましょう。以下のように便利な機能があります。

マクロ機能

マクロ機能は、特定のキーに頻度の高い操作を割り当てる機能のことです。マクロ機能を活用することで、作業効率やゲームのプレイスキルを向上できます。例えば、よく使う定型文やコピペなどのショートカット、ゲーム内でよく使うコマンドをマクロ登録しすれば、素早く実行でき作業効率も上がります。

Nキーロールオーバー

複数のキーを同時に押したときに、押されたキーを確実に検出できる機能のことです。例えば、キーボードの仕様に6ロールオーバーと記載されていれば、6つのキーを同時に押せます。通常は3ロールオーバーが多く、それ以上のキーロールオーバーの機能があるメカニカルキーボードを選べば、ゲームプレイが有利に進められます。Nキーロールオーバーは、ゲーマーの方に特におすすめの機能です。

アンチゴースト機能

アンチゴースト機能は、複数のキーを入力したときに誤入力を防ぐ機能です。キーボードには、同時に6つ以上のキーを押した場合に他のキーが機能しなくなる「キーボードゴースティング」と呼ばれる現象があります。アンチゴースト機能があれば、このようなトラブルを防止でき、正確にタイピングできます。高速で正確な文字入力が必要なプログラマーやエンジニア、ライターの方におすすめです。

バックライト

メカニカルキーボードには、バックライトが付くものがあります。バックライトは、キーの文字や記号を照らす機能のこと。暗い場所でもキーを視認しやすくなるため、暗い場所でゲームやタイピングをする際に便利です。また、好みの色に光らせてゲームをプレイすれば気持ちも高ぶります。

バックライトには、白や赤などの単色で光るLEDライトと1,680万色のRGBライトの2種類があります。単色バックライトはキーボード全体を単色で照らす機能です。派手な演出ではなく、手元を光らせる目的であれば単色でも良いでしょう。一方、RGB対応のキーボードであれば、好みの色に設定可能。キーごとに色を変更できる機種もあるため、カスタマイズ性の高さも魅力です。

価格で選ぶ

メカニカルキーボードの価格は、2万円から10万円以上と幅広くあります。予算に合わせて選びましょう。価格でメカニカルキーボードを選ぶ際には、あらかじめ必要な機能、あれば良い機能、不要な機能を考えておくことがポイントです。いくら価格が安いキーボードでも、必要な機能がなければ意味がありません。また、不要な機能があるために価格が高いキーボードもあります。予算と必要な機能のバランスを考えて選びましょう。

メカニカルキーボードのおすすめメーカー

ここからは、メカニカルキーボードのおすすめメーカーを紹介します。選び方に迷ったら、おすすめメーカーの中から選ぶのも良いでしょう。

ロジクール

ロジクールは、パソコン周辺機器のメーカーとして知られており、メカニカルキーボードの品質の高さも評判です。ロジクールのキーボードは耐久性に優れ、さまざまな軸のタイプやキー配列を取り揃えています。メーカー独自のキースイッチを開発するなど、商品開発にも力を入れています。

RGBバックライトや、マクロ機能など多彩な機能を備えたモデルが豊富でユーザーのニーズに合わせた選択が可能です。価格帯が幅広く、選べる機能が豊富なため、初心者から上級者まで幅広い層の方におすすめです。

レーザー(Razer)

キーボードやマウス、ヘッドセットなど、ゲーミングデバイスの有名メーカーです。ゲーミングに特化したメカニカルキーボードを製造しており、高い性能と耐久性が特徴です。レーザーもキーボード開発には力を入れており、独自スイッチを開発しています。

高速入力に適したキースイッチや多彩な機能を備えたモデルが豊富で、ゲーミングに特化したモデルのラインナップが充実。高いデザイン性があり、おしゃれなキーボードがほしい方やゲーマー、高速なタイピングを重視する方にもおすすめです。

ダイヤテック

ダイヤテックは、日本を代表するメカニカルキーボードメーカーです。高品質なキースイッチと、しっかりとした作りが特徴です。シンプルなデザインで耐久性に優れているため、飽きることなく長く使えます。代表的なブランドはフィルコです。ダイヤテックのメカニカルキーボードは、シンプルなデザインが好みの方や、耐久性の高いキーボードを探している方におすすめです。

コルセア

コルセアは、PCパーツや周辺機器のメーカーで、eスポーツチームと契約するなどゲーミングデバイスでも有名です。バックライトやロールオーバーなどを搭載した、高性能なモデルをラインナップしています。高性能なスイッチを搭載しており、多彩な機能を備えたモデルが豊富です。カスタマイズ性が高いため、自分好みにカスタマイズしたい方にもおすすめです。

ASUS

ASUSは、PCメーカーとして有名です。ゲーミングデバイスも展開しており、高性能なモデルをラインナップしています。高性能なキースイッチを搭載しており高速入力や打鍵感にこだわったモデルが中心。バックライトやマクロ機能などの機能も豊富で、ゲームやクリエイティブワークに最適なモデルが豊富です。そのため、豊富な機能があるキーボードがほしいゲーマーやクリエイティブワークが中心の方におすすめのメーカーです。

エレコム

エレコムは、PC周辺機器のメーカーとして有名です。メカニカルキーボードは、リーズナブルな価格で購入できるモデルをラインナップが豊富で、初心者でも手軽に購入できます。耐久性が高く、シンプルなデザインなので、長く使えることも特徴です。はじめてメカニカルキーボードを購入する方や、コスパ重視の方、シンプルなデザインが好みの方におすすめです。

メカニカルキーボードのおすすめ8選

ここからは、用途に合わせたおすすめのメカニカルキーボードを8選紹介します。

ぜひ、参考にしてください。

【初心者向け】コスパ抜群のおすすめモデル

まずは、初心者向けのコスパの良いモデルを2つ紹介します。

ロジクール 「G512 Carbon RGB」 Mechanical Gaming Keyboard

価格と性能のバランスが良く、初心者から上級者まで幅広い層におすすめのモデルです。

テンキー付きのフルサイズモデルのメカニカルキーボードで、ロジクール独自のGXメカニカルスイッチを搭載。3種類のスイッチから選べるため、好みに合わせて選択できます。

メディアコントロールやマクロ機能などの豊富な機能と1,680万色のRGBバックライトを備えており、好みのデザインにカスタマイズできます。価格は13,750円と性能のわりに安いため、初めてメカニカルキーボードを購入する方にもおすすめです。

| サイズ | 290mm x 445mm x 35.5mm |

| 重量 | 1,130g |

| キースイッチ | GX Blue、GX Brown、GX Red(いずれかから選択可能) |

| ケーブル | 有線 |

| インターフェース | USB |

| 価格 | 13,750円(税込) |

エレコム 「TK-G01UKBK」

5,000万回のキーストロークにも耐えられる高耐久スイッチを搭載しており、長く使い続けられることが特徴です。全キーロールオーバーに対応しており全てのキーを同時に押せるため、取りこぼしもありません。茶軸を採用しているため、初心者にもおすすめです。

テンキーレスのコンパクトなサイズ。ゲームプレイ時に多用する「W」「A」「S」「D」キーを含む8個のキーにはゲーミングキャップが付属しており、通常のキーと異なる仕様で操作性も向上します。

| サイズ | 366.3mm×142.6mm×37.0mm |

| 重量 | 約976.8g |

| キースイッチ | メカニカル(茶軸/タクタイル) |

| ケーブル | 有線 |

| インターフェース | USB |

| 価格 | 10,978円(税込) |

【ゲーミング向け】高速入力に最適なモデル

次におすすめするのは、主にゲームをプレイをしたい方のためのモデルで、高速入力に最適なモデルを2つ紹介します。

レーザー 「Huntsman V2 TKL」

1億回のキーストロークに耐える高い耐久性と、音を抑えた静音モデルのキーボードです。滑らかで安定したスイッチは応答性にも優れており、応答速度の速さが魅力。プラスチックよりも硬く耐久性に優れたキーキャップで、摩耗しにくく長期間輝き続けます。

リフトサポート付きで手首の疲れを軽減してくれるため、長期間のゲームプレイでも疲れません。キーロールオーバーおよびアンチゴースト機能付きで、テンキーレスのコンパクトサイズ。低レイテンシーや耐久性の高さから、eスポーツでも使用されており、ゲーマーにおすすめのメカニカルキーボードです。

| サイズ | 362mmx140mmx37mm |

| 重量 | – |

| キースイッチ | リニアオプティカルスイッチ、クリッキーオプティカルスイッチ |

| ケーブル | 有線 |

| インターフェース | USB |

| 価格 | 19,980円(税込) |

コルセア 「K70 RGB MK.2 SE」 メカニカルゲーミングキーボード

耐久性が高く、目を惹きつけるつや消しシルバーのフレームとホワイトのキーキャップが特徴のメカニカルキーボードです。全キーロールオーバーの100%アンチゴースト対応で、高速タイピングでもとりこぼしがありません。

長時間のゲームプレイでも疲れない、ソフトタッチのレストリフトは取り外しも可能。コルセアの周辺機器でセットアップすれば統一感があるオシャレな空間を作り出すこともできます。

| サイズ | 438mmx166mmx39mm |

| 重量 | 1,590g |

| キースイッチ | CHERRY MX Speed メカニカルキースイッチ(銀軸) |

| ケーブル | 有線 |

| インターフェース | USB |

| 価格 | 32,881円(税込) |

【タイピング向け】打鍵感にこだわったモデル

次に紹介するのは、心地よい打鍵感にこだわったおすすめのメカニカルキーボード2選です。

フィルコ 「Majestouch MINILA-R」

Bluetooth接続とUSB接続に両対応したメカニカルキーボードで、用途によって使い分けが可能です。60%サイズのため、狭い場所でも置き場所にも困りません。

配列(JP配列/US配列)・キー種類・筐体カラー・キーカラーを自由に組み合わせて、78種類を超えるバリエーションから好みのキーボードを作れます。軸の種類も自由に選べるため、好みの打鍵感を選べることもポイントです。コンパクトでカスタマイズ性の高いメカニカルキーボードがほしい方におすすめです。

| サイズ | 297mm×124mm×40mm |

| 重量 | 680g |

| キースイッチ | CHERRY MXスイッチ(茶軸、青軸、赤軸、静音軸) |

| ケーブル | 無線/有線 |

| インターフェース | USBBluetooth |

| 価格 | 17,380円(税込) |

ASUS「ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe 赤軸」

1億回以上のクリック寿命で、高い耐久性があります。低遅延で最大76時間の安定したゲームプレイが可能。BluetoothとUSB接続に対応しており、状況に応じて使い分けも可能です。コンパクトなテンキーレスサイズのため、持ち運びも簡単です。

人間工学に基づいたリストレスト付きで長時間のタイピングでも疲れません。オリジナルのRXの赤軸を採用しており、心地よい打鍵感を味わえます。

| サイズ | 356mmx136mmx39mm |

| 重量 | 854g |

| キースイッチ | 赤軸 |

| ケーブル | 無線/有線 |

| インターフェース | USBBluetooth |

| 価格 | 19,980円(税込) |

【多機能モデル】豊富な機能を搭載したモデル

最後に紹介するのは多機能な、ハイスペックモデル2機種です。高級感のあるキーボードがほしい方は、参考にしてください。

ロジクール 「G915 TKL LIGHTSPEED」

ボディカラーは、黒と白から好みに合わせて選べます。コンパクトなテンキーレスサイズで、スタイリッシュな薄型ボディを採用しています。独自技術「LIGHTSPEED」により、1msというプロレベルの超高速ワイヤレスを実現しています。USBに接続すれば充電しながらプレイすることも可能。マクロ機能にも対応しています。ワイヤレス通信でも遅延しないキーボードがほしい方におすすめです。

| サイズ | 368mm×150mm×22mm |

| 重量 | 810g |

| キースイッチ | キースイッチ(GLリニア・GLクリッキー・GLタクタイル) |

| ケーブル | 無線 |

| インターフェース | Bluetooth |

| 価格 | 31,240円(税込) |

Razer「Huntsman V2 Analog」

最高1億回のキーストロークに耐える高い耐久性とRazer「アナログオプティカルスイッチ」によりキーストロークのアクチュエーションポイントが変更可能で、スムーズな動きを実現しています。

また、完全にプログラム可能なキーとオンザフライマクロ記録機能やキーロールオーバーおよびアンチゴースト機能など、豊富な機能が魅力です。打鍵感も良いため、ゲームプレイだけでなく、普段使いにもおすすめ。高級感のあるメカニカルキーボードがほしい方におすすめです。

| サイズ | 446mm×141mm×45mm |

| 重量 | 1,240g |

| キースイッチ | RAZER アナログオプティカルスイッチ |

| ケーブル | 有線 |

| インターフェース | USB |

| 価格 | 39,800円(税込) |

まとめ:メカニカルキーボードは用途で選ぶ!快適な作業環境を手に入れよう!

メカニカルキーボードの選び方は、用途を考えることが大切です。軸の種類によって、打ち心地や静音性が変わるため、試し打ちなどで好みのキーボードを見つけましょう。キーが独立しているため、好みに合わせてカスタマイズしていくのもおすすめです。

メカニカルキーボードを買い替えたら、古いキーボードは処分しましょう。キーボードの処分なら、パソコン処分.comの利用がおすすめです。古いパソコンなどと一緒に梱包すれば、事前連絡なしで処分できます。送料も無料のため、費用も手間もかけずに処分可能。キーボードを処分するのに困ったら、ぜひご利用ください。

「ノートパソコンを買いたいけど、初心者だからどういう基準で選べばいいかわからない・・・」

このように、一口に「ノートパソコン」といっても膨大な種類が存在するため、パソコン初心者の方にとっては選ぶのが大変だと思います。

実際に、ノートパソコンの選び方というのは非常に重要で、なんとなく電器店へ行って値段だけ見て決めた、といった買い方をするとあとで後悔する可能性が高くなってしまいます。

そこでこの記事では、ノートパソコンを買う時にはどういう点に注目して選べばよいのかといった点を、初心者の方でも簡単に理解できるように解説していきますので、是非参考にしてください。

【この記事でわかること】

- ノートパソコンとは?

- 初心者向けのノートパソコンの選び方

- ノートパソコンを購入するなら新品にすべきか中古品にすべきか

ノートパソコンとは?

初心者の方にとっては、そもそもノートパソコンにはどんな特徴があって、どんな種類があるのか、といった部分についてもあまりよくわからないことが多いでしょう。

そこでこの項目では、選び方を知る前の基礎知識として、ノートパソコンの特徴や種類について解説します。

ノートパソコンの特徴

ノートパソコンには、主に以下のような特徴があります。

【ノートパソコンの優れている点】

- 携帯性に優れており、どこへでも持ち歩くことができる

- あまり場所を取らないため、狭いスペースでも利用可能

- 最近では性能が上がり、デスクトップ並みに高性能な製品もある

【ノートパソコンの残念な点】

- 拡張性があまりなく、カスタマイズしにくい

- デスクトップよりもキーボードや画面が小さい事がほとんどなので操作性が悪い

- 落下などの物理的衝撃に弱いため寿命が短い

こういった特徴を踏まえると、「カスタマイズする気がなく、普段外でパソコンを使うことが多い」という場合にはノートパソコンを選ぶのがよいでしょう。

注意点として、ノートパソコンは持ち運ぶ機会が多いため、落下による故障が非常に多いです。

デスクトップと比較して寿命が短いのも、物理的な衝撃による故障が大きな原因ですので、持ち歩く際はノートパソコンにダメージを与えないよう細心の注意を払うようにしてください。

ノートパソコンの種類

ノートパソコンには、主に以下の3種類が存在します。

スタンダードノートパソコン

その名の通り、一般的なノートパソコンになります。

動画編集やオンラインゲームといった高度な処理を求めているわけでなければ、このタイプを選択しておけば問題ないでしょう。

文書作成やインターネット検索、ショッピング、YouTubeの視聴、SNSといったごく一般的な用途ならば、ストレスなく行うことができます。

なおスタンダードノートパソコンには、スペックやモデルなどが細かく異なる様々なパソコンが用意されています。

自分の用途に合わせて自由に選ぶことが出来るのも、スタンダードノートパソコンのメリットの一つです。

タブレット

スタンダードタイプのノートパソコンより少し小さく、入力に関してもキーボードではなくタッチで行うのがタブレットです。

通常のノートパソコンよりも軽く、タッチによる直感的な操作が可能といったメリットがある一方、画面の小ささなどから作業効率が落ちるというデメリットもあります。

あまり複雑な作業には使用せず、外出先での簡単な文書作成や情報閲覧がメインの場合は、その携帯性の高さからタブレットを選択するのがおすすめです。

ゲーミングノートパソコン

ゲーミングノートパソコンは、「ゲーミングPC」とも言われる非常に高性能なパソコンのことです。

負荷のかかるオンラインゲームを長時間プレイできるようなスペックを備えており、動画編集などの重い作業でも高速で処理を行ってくれます。

その分値段は高く、それなりの性能を求めるのならば20万円以上、30万円以上といった費用が必要となることも珍しくありません。

しかし通常のノートパソコンでは、負荷のかかるゲームや動画編集ソフトをストレスなく動かすのは難しいので、そういった目的でパソコンを購入する場合は多少高額になることを覚悟してゲーミングPCを選ぶ方が賢明でしょう。

[初心者向け]ノートパソコンの選び方

ノートパソコンをどう選んでいいかわからないという初心者の方も多いでしょう。

そこでこの項目では、用途に合わせた必要なスペックについて紹介していきます。

CPU

| 用途 | 必要なCPUの性能 |

| 簡単な文書作成 インターネット検索 SNS ショッピング …etc | intel Core i3 |

| ホームページ作成 簡単な画像編集 複数の作業を同時に行う 多くのアプリやソフトウェアをインストールする …etc | intel Core i5 |

| 3Dオンラインゲーム 動画編集 高度な画像編集 アプリ開発のためのプログラミング …etc | intel Core i7 |

CPUとはパソコンの頭脳のようなものであり、パソコンがサクサク動くかどうかはCPUの性能によって大きく左右されます。

ノートパソコンの購入を考えてはいるものの、あまり頻繁に使う予定はなく、使うとしてもごく簡単な処理しかしないという場合ならば、intel Core i3でも充分です。

性能は低いですが、普段使い程度ならばストレスなく使えるでしょう。

それ以上のことをやりたいならば、intel Core i3では厳しいことがあります。

CPUをあとから交換するのは大変ですし費用もかかるので、ある程度使い込むつもりならあらかじめintel Core i5以上のCPUにしておいた方が無難でしょう。

また、動画編集やオンラインゲーム以外でも、AdobeのIllustratorやPhotoshopを使ってイラストを作成したり画像処理をしたりする場合は高い性能が必要になりますので、intel Core i7を搭載したノートパソコンを選ぶことをおすすめします。

メモリ

| 用途 | 必要なメモリの容量 |

| 簡単な文書作成 インターネット検索 SNS ショッピング …etc | 4GB |

| ホームページ作成 簡単な画像編集 複数の作業を同時に行う 多くのアプリやソフトウェアをインストールする …etc | 8GB |

| 3Dオンラインゲーム 動画編集 高度な画像編集 アプリ開発のためのプログラミング …etc | 16GB |

メモリとは「作業領域」のことで、容量が上がるほどCPUの性能を存分に生かせるようになり、高速な処理を実現できます。

基本的には、多少重い作業でも8GBもあれば充分なのですが、より快適な動作を求めるのならば16GBにしておいた方がよいかもしれません。

その分購入価格もガクンと上がってしまいますが、intel Core i7+メモリ16GBならばほとんどの処理において軽快に動いてくれます。

例えば動画編集ですが、intel Core i7+メモリ8GBでも充分に作業はできます。

しかし作業内容によっては、時々カクついたりスムーズに動いてくれなかったりする場面が出てきてしまいます。

16GBならばそういったことがなく、ストレスフリーでの動画編集が可能となります。

なお、さらに上位の「32GB」・「64GB」といったメモリを搭載したノートパソコンもありますが、ここまでのスペックは必要ありません。

32GB以上のメモリを必要とするのはプロクリエイターのような人だけですので、最高でも16GBあれば充分です。

ストレージの種類

ストレージとは「記憶領域」のことで、アプリやソフトウェアをインストールしたり、文書や画像を保存したりする場所として使用されます。

ストレージにはHDDとSSDの2種類があるのですが、今から買うのならばSSDが搭載されているノートパソコンを選ぶことを強くおすすめします。

SSDを強く推奨する理由は、HDDと比べると以下のようなメリットがあるからです。

- 処理が高速

- 消費電力が少ない

- 物理的衝撃に強く故障しづらい

- 寿命が長い

- 音が静か

これだけ多くのメリットがある分、HDD搭載のノートパソコンよりも高額にはなってしまうのですが、安かろう悪かろうになっては意味がありません。

「普段あまりノートパソコンを使用することはないものの、たまに必要な時があるから購入しておきたい」という方ならばHDDでよいでしょうが、それ以外の方はSSDを選ぶべきです。

ストレージの容量

SSDのストレージの容量は、最低でも256GBのものにしましょう。

128GBの方が安いのでそちらに目が行くかもしれませんが、128GBといってもあらかじめ必要なシステムファイルなどで数十GB使用されているため、実際は70~80GBしか容量がありません。

この程度の容量だと、アプリのインストールやファイルの保存をある程度繰り返すことでいつの間にか空き容量が少なくなってしまいます。

空き容量が少なくなるとSSDにダメージを与えてしまうので、ノートパソコンの寿命が縮まります。

高価なノートパソコンが短命で終わってしまわないためにも、ストレージの容量にはある程度余裕を持たせるようにし、256GB以上のものを購入するようにしましょう。

画面サイズ

画面サイズについては、基本的に好みで選んでしまって構いません。

多少重くなって携帯性が落ちても大画面の方がいいという方は17インチや18インチといった大型画面のノートパソコンを選べばいいですし、逆に携帯性を重視するのならば13インチや14インチといった小型のものにすればよいでしょう。

操作性を取るか携帯性を取るか、ここは好みですので、自分の用途に合わせて適切な方を選択してください。

Officeソフトの有無

誰もが一度は耳にしたことがあるであろう「Word」や「Excel」といったソフトがパッケージとなっているMicrosoft Office。

このOfficeソフトが事前にインストールされているノートパソコンかどうかで、値段は大きく変動します。

安さを求めてOfficeなしのノートパソコンを選びたくなってしまうかもしれませんが、Officeソフトは世に浸透しており、文書や表をメインとしたファイルはほとんどがWordやExcelで作られています。

Officeがインストールされていないと、こういったファイルを開くのに苦労することになってしまいます。

特に学生の場合で、将来パソコンを使う可能性のある職業に就くつもりならば、就職先の会社でWordやExcelが使用されている可能性が非常に高いので、慣れておくためにもOfficeには触れておくべきです。

こういった理由から、パソコン初心者の場合は多少高額になろうとOfficeの入ったノートパソコンを購入しておいた方がよいでしょう。

ノートパソコンを購入するなら新品?中古品?

パソコン初心者さんがノートパソコンを購入する場合、新品で買うか中古で買うかは悩むところだと思います。

結論から言いますと、初心者の場合は多少値が張ることになっても新品を購入すべきです。

中古の最大の魅力は価格の安さですが、安いからには理由があります。

まず、どんなに外見が綺麗に見えるノートパソコンでも、中古である以上内部パーツは劣化しており、場合によっては購入直後に故障してしまうようなケースもあります。

そういった場合にある程度自分で対処できるのならばよいですが、初心者には難しいと思われるので、結局修理に出すか買い替えるしかなくなります。

そんな事態にならないために、せっかく買うのならば新品で購入することをおすすめします。

まとめ:用途に合わせて適切なスペックのノートパソコンを購入しよう

以上、パソコン初心者がノートパソコンを購入する時の選び方について解説しました。

初心者のノートパソコン選びにおける重要ポイントをまとめると、以下のようになります。

- CPUとメモリの性能は自分の用途に合わせて選ぶ

- HDDではなくSSD搭載の製品にすべき

- ストレージの容量は256GB以上

- Officeは必要

- 購入するなら中古ではなく新品で

ノートパソコンを購入する場合は、上記を意識して選ぶようにしてください。

なおパソコンを買い替える際には、今ある古いパソコンが不要になるかと思われます。

そんな時は「パソコン処分.com」の利用が便利です。

「パソコン処分.com」ならば、費用は一切かからず、事前のやり取りも不要。

ただ壊れたパソコンを梱包して送付するだけで、無料廃棄が完了します。

送られてきたパソコンのデータ消去も、責任を持って行わせていただきますので、セキュリティ的にも安心です。

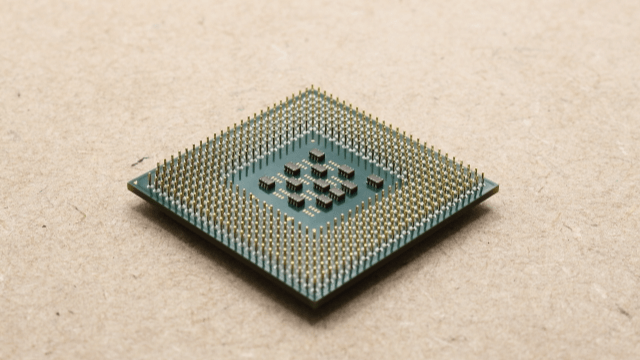

パソコンの頭脳ともいわれるCPU。

パソコンはCPUのスペックに依存することから、CPU選びは重要です。しかし、はじめて選ぶ初心者の方は何を基準に選べばいいのかわからないこともあります。

CPUは慎重に選ぶ必要があるからこそ、迷ってしまうものです。

そこでこの記事では、初心者にもわかりやすく、CPUの選び方を解説します。CPUの選び方がわからない方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

【この記事でわかること】

- CPUのスペックの選び方のポイント

- CPUの性能

- 用途別CPUの選び方

CPUとは?

CPUは、パソコンの頭脳ともいえるパーツで、パソコンの性能に大きくかかわります。CPUが高性能であるほど、パソコンのスペックも高性能になります。

CPUは、HDDやSSD、メモリなどのパソコン内部のパーツやマウス、キーボードなどのデータを受け取り、演算と制御する役割があります。

例えば、キーボードに打ち込まれた言葉を受け取り演算して実行し、モニターに写しだす指示を出すという動きをします。

CPUのスペックが高いほど処理速度も向上するため、パソコンの快適性を決めるためにもCPU選びは重要です。

CPUに関しては下記記事でも詳しく紹介しています。

パソコンのCPUとは?性能や種類、見方をわかりやすく解説>>

CPU選びで最初に決めること

CPU選びで、まず決めることは次の3点です。

- 用途

- 予算

- メーカー

順番に解説します。

用途

パソコンの用途によって、必要なCPUのスペックが異なります。

例えば3Dゲームや動画編集などをしたい場合はCore i 7、Core i 9などのスペックが高いCPUが必要です。

動画やインターネットの閲覧、文書作成などが目的であればCore i 3程度のスペックで十分です。

インターネットの閲覧やメールチェックで使用する程度であれば、CeleronやPentiumのようなエントリーモデルのスペックでも問題ありません。

最初にパソコンを使用する用途を考えておくと、CPUを選びやすくなります。

予算

CPUはスペックの高い上位モデルのものや最新のものほど、価格も高くなります。スペックの高さと価格は、ほぼ比例しています。

消費電力の少ないCPUは、同じ性能でも価格が高い傾向があります。

メーカー【パソコン用のCPUメーカーは2社】

現在CPUを製造しているメーカーは、Intel、AMDの2社です。CPUを選ぶ際には、どちらかのメーカーを選びましょう。

2022年6月現在、最新のCPUでは、ほぼすべての性能が第12世代Intelの「Core i 」シリーズの方が上です。

Intel、AMDどちらのメーカーを選ぶか迷う場合は、Intelを選んでおけば間違いありません。

Intel

Intelはアメリカの半導体メーカーで、長きにわたりCPU市場のトップシェアを独走しています。

製品ラインナップにはエントリーシリーズの「Celeron」、「Pentium」、ミドルレンジ以上の「Core i 」の3つのシリーズがあります。

それぞれのスペックはCeleron < Pentium < Core i 3 < Core i 5 < Core i 7 < Core i9 の順で高くなり、それに伴い価格も上がります。

シリーズや主な特徴は次の通りです。

| シリーズ | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| Celeron/Pentium | ・価格を抑えたエントリーモデル ・省電力 | ・インターネット閲覧、メールチェック |

| Core i 3 | ・コスパ重視 ・Coreシリーズの中の低価格帯モデル | ・インターネットや動画閲覧、文書作成 ・ビデオ通話 |

| Core i 5 | ・Coreシリーズの中間モデル | ・マルチタスク可能 ・簡単な画像、動画編集 ・インターネットや動画閲覧 |

| Core i 7 | ・重め処理でも十分可能 ・Coreシリーズの上位モデル | ・3Dの映像処理、高画質な動画編集 ・PCゲームを快適にプレイできる |

| Core i 9 | ・最新技術を集結した高性能CPU ・Coreシリーズの最上位モデル | ・高画質でゲームを快適にプレイできる ・4Kでの動画編集 |

参考:Intel インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー

AMD

AMDもアメリカの半導体メーカーで、CPUのほかにグラフィック用のGPUも製造しています。ミドルレンジ以上の「Ryzen」をメインに展開しています。

Coreシリーズと同等の性能にもかかわらず低価格なことから、急速にシェアを拡大しています。

それぞれのスペックは、Ryzen 3 < Ryzen 5 < Ryzen 7 < Ryzen 9 の順に高くなります。IntelのCPUと比較すると、全体的に価格が安めです。

シリーズや特徴を簡単にまとめると表のようになります。

| シリーズ | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| Athlon | ・エントリーモデル | ・インターネットや動画閲覧 |

| Ryzen 3 | ・コスパ重視 ・Ryzenシリーズの中ではエントリーモデル ・Core i 5と同等の性能 | ・ゲーミングPC |

| Ryzen 5 | ・Ryzenシリーズの中間モデル | ・動画、画像編集 ・ゲーミングPC |

| Ryzen 7 | ・Ryzenシリーズの上位モデル ・高性能 ・省電力 | ・ゲーミングPC ・動画編集 |

| Ryzen 9 | ・最新技術を集結した高性能CPU ・Ryzenシリーズの最上位モデル | ・最新ゲームもプレイ可能 |

【CPUの性能】選び方のポイントは3つ

パソコンの用途を決めた後には、用途に合ったCPUの性能について考えましょう。CPUの選び方は、用途や予算に合わせて、CPUの性能を選ぶことが大切です。

予算に合わせて、必要な機能と不要な機能に優先順位を付けて、性能を絞ることも可能です。CPUを選ぶときは、次のポイントをチェックしましょう。

- グレードと世代

- サフィックス

- コア数とスレッド数

これらを確認して、用途に合ったCPUを選びましょう。

順番に解説します。

CPUの型番の見方

CPUの性能はCPUの型番でチェック可能です。AMD、Intelそれぞれの型番を例に挙げて、

簡単にCPUの型番の見方を解説します。

(型番の例)

- AMD Ryzen 5 5500U

- Intel Core i5 12400F

数字を左から順番に分解すると、次の意味があります。

| メーカー名 | AMD/ Ryzen/ 5 /5500/U Intel/ Core i/5 /12400/F | Intel、AMDの2社 |

| ブランド名 | AMD/ Ryzen/ 5 /5500/U Intel/ Core i/5 /12400/F | Ryzen、Core i など |

| シリーズ名 | AMD/ Ryzen/ 5 /5500/U Intel/ Core i/5 /12400/F | 数字が大きいほど高性能 |

| プロセッサーナンバー | AMD/ Ryzen/ 5 /5500/U Intel/ Core i/5 /12400/F | 数字が大きいほど高性能 |

| 世代 | AMD/ Ryzen/ 5 /5500/U Intel/ Core i/5 /12400/F | 数字が大きいほど新しい |

| サフィックス | AMD/ Ryzen/ 5 /5500/U Intel/ Core i/5 /12400/F | 機能や製品カテゴリーを表す |

ポイント①新しいほど高性能「CPUのグレードと世代をチェック」

CPUは基本的にグレードが高く、世代が新しいほど高性能です。

型番の末尾の数字(グレード)が大きいほど、高性能になります。例えば、Core i 3とCore i 5は同じようにミドルレンジモデルですが、Core i 5のほうがスペックは上です。

グレードが高いCPUほどスペックが高く、負荷がかかる作業でもサクサクと快適にこなせます。

CPUはパソコンパーツの中でも、進歩が著しいパーツです。同じシリーズでも、新しい世代になるとおよそ20%程度性能が上がることが多くなります。

CPUは2022年6月現在、Intelは第1~12世代、AMDは第1~4世代で、それぞれ最新世代は、Intelが第12世代、AMDが第4世代となっています。

1~2世代程度前のモデルであればスペックに大きな違いはありません。

しかし、3~4世代以上前になるとスペックが大きく変わるため、古い世代のCPUは選ばないようにしましょう。

ポイント②型番末尾のアルファベット「サフィックス」に注目

CPUの型番の末尾には、アルファベットがついていることがあります。

例えば、Core i7-10700Kの場合の末尾の文字は「K」です。「K」は、サフィックスと呼ばれ、CPUの機能を表します。

サフィックスでわかるのは次の機能です。

- 省電力

- オーバークロック

- CPUクーラー

サフィックスを確認することで、必要な機能がついたCPUを選べます。

特にノートパソコンの場合は、消費電力がバッテリーの持ちに大きく影響するため、性能かロングバッテリーかを選択する必要があります。

Intel、AMDのサフィックスは、それぞれ表記する文字や意味が異なります。それぞれの主なサフィックスと機能を解説します。

Intel製CPUの場合

IntelのCPUは、デスクトップ向け、ノートパソコン用のモバイル向けに分かれています。デスクトップ向け、モバイル向けに分けて解説します。

【デスクトップ向けCPU】

| サフィックス | 機能 |

|---|---|

| 無印 | 通常版 |

| X、XE | ・最上級モデル ・クリエイター向け「Core X」に属する ・オーバークロックできる ・通常よりもコア数が多い ・高性能、高価格 |

| K | ・倍率ロックフリーモデル ・オーバークロックできる ・クロック周波数を制御可能 ・CPUに負荷がかかるため上級者向き |

| F | ・CPU内蔵グラフィック非搭載(映像出力できない) ・グラフィックボードが必須 |

| FK | ・KとFの融合モデル ・倍率ロックフリーモデル ・CPU内蔵グラフィック非搭載 ・グラフィックボードが必須 ・オーバークロックできる |

| S | ・省電力モデル ・通常よりも性能が低く発熱や消費電力を抑えている ・通常よりもクロック周波数が落ちる |

| T | ・Sよりも性能を低く抑え、省電力にしている ・Sよりもクロック周波数が落ちる |

| P | ・CPU内蔵グラフィック非搭載モデル |

【モバイル向けCPU】

| サフィックス | 機能 |

|---|---|

| B | ・ハイエンドモデル |

| M | ・モバイル向けモデルで主にノートパソコンで使用 ・デスクトップ版よりも発熱が抑えられ省電力で性能が低め |

| U | ・モバイル向け超省電力モデル ・事務作業に最適でバッテリー寿命も長い |

| H | ・モバイル向けのハイパフォーマンスモデル ・(オンボードの中では)グラフィック性能が高い ・ゲーミングノートPCによく採用される |

| HK | ・HとKの融合モデル ・ややグラフィック性能が高い ・オーバークロックできる |

XやXEは高性能なモデルですが、その分価格も高くなります。

FやFKは、グラフィック機能を搭載していないため、別途グラフィックボードを搭載しなければ、画面に何も映りません。

K、XモデルはCPUクーラーも付属していません。CPUは発熱するパーツなので、CPUクーラーは必須です。

単品で購入する場合は注意が必要です。

AMD製CPUの場合

AMDにもデスクトップ向け、モバイル向けのCPUがありますが、末尾の英文字や機能は同じです。

| サフィックス | 機能 |

|---|---|

| 無印 | 通常版 |

| G | ・GPU(グラフィック機能)搭載モデル |

| X | ・通常よりもベースクロックが高い上位モデル ・IntelのKモデルとほぼ同等 |

| XT | ・Xよりもブーストクロックが高いモデル |

| WX | ・最上位モデル ・IntelのXモデルとほぼ同等 |

| E | ・省電力モデル ・性能を低く抑え、発熱や消費電力を抑えている ・IntelのSモデルとほぼ同等 |

AMDの場合、G以外ではグラフィック機能を搭載しておらず、グラフィックボードが必須です。AMDのXモデルにも、CPUクーラーが付属していません。

AMDのCPUを単品で購入する場合は注意しましょう。

ポイント③作業効率を左右する「コア数とスレッド数」

CPUにはコアと呼ばれる機能が複数搭載されています。コアではCPUの演算処理を行っており、数が多いほど複数の作業を同時に処理できます。

例えば、インターネットで調べものをしながら、Wordで文書を作成し、音楽も聞くといった場合、コアの数が多ければ効率よく作業できます。

スレッド数は、CPUが担当できる仕事の数です。従来、CPUは1つのコアに対して1つの作業しかできませんでした。つまりCPUにまだ余力があったとしても、全てを使用できなかったのです。

しかし、スレッド数が増えることによって、1つのコアで複数の作業ができるようになり、CPUに余力がある場合は使用できるようになりました。

ただし、スレッド数はあくまでも理論コアです。そのため、処理状況によっては速度があまり向上しない場合もあります。

そのため、スレッド数よりもコア数が多い方が、CPUのスペックは高くなります。つまり、1コア2スレッドよりも2コア2スレッドのCPUの方が性能は上になります。

ゲーミングPCなどの場合は、ゲームと同時にどんなことがしたいかを考えるといいでしょう。

例えば、ゲームしかしない場合は4コアで十分ですが、ゲームと一緒に録画やインターネット検索をする場合は6~8コア程度必要です。

【CPUの性能】より詳しくチェックする3つ

さらに詳しくCPUの性能を比較する場合は、次の3つにも注目してみましょう。CPUの性能をより詳しく知ることで、自分にピッタリ合ったCPUを選ぶことができます。

- キャッシュメモリ

- クロック周波数

- TDP

順番に見ていきましょう。

ポイント④キャッシュメモリ

キャッシュメモリは、CPUに内蔵されているメモリのことです。

通常データはメインメモリやHDDなどに保存され、CPUはデータを読み出し処理します。しかし、わざわざメインメモリやHDDからデータを読みだしていると、処理に時間がかかります。

そのため、CPUのキャッシュメモリに、頻繁に取り出すデータを一時的に保存しておきます。データを呼び出す場合は、CPUのメモリから取り出すため、データの処理速度が上がります。

キャッシュメモリが多いほど、メインメモリの負担を減らせますが、メインメモリが高性能であれば、大きな速度の違いはないため、最終的にどちらのCPUにするか迷った場合などの比較材料として確認する程度にしましょう。

ポイント⑤高いほど処理速度が速くなる「クロック周波数」

クロック周波数は、1秒間に命令を処理できるタイミングの数のことで、単位はGHz(ギガヘルツ)で表されます。

コア数が同じCPUであれば、クロック周波数が高い程処理速度も早くなります。クロック周波数が高いほど高性能であると言えますが、ここ最近はクロック周波数に大きな変化がありません。

そのため、CPUの性能を見るためには、クロック周波数だけでなくコア数や世代が重要です。クロック周波数は、同世代のCPUの比較程度で確認しましょう。

ポイント⑥発熱量や消費電力の目安になる「TDP」

TDPは、CPUの設計上に想定される最大放熱量を表します。基本的に、スペックの高いCPUはTDPも高くなり、発熱・消費電力も高くなります。